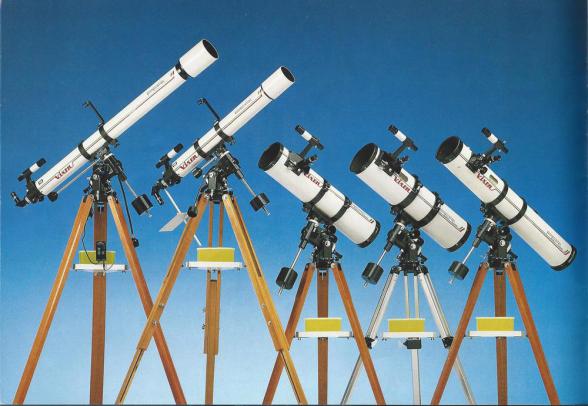

VIXEN SUPER POLARIS 80M

Agosto - Dicembre 2024

INTRODUZIONE

Il Super Polaris 80M è, nell’immaginario dell’astrofilo degli anni ’80, il telescopio classico per eccellenza.

Sebbene sia meno “potente” del suo fratello maggiore 102M e del “vicino” 90/1000, è ai miei occhi quello che, più di tutti, incarna l’essenza dell’astronomia degli anni ’70 e inizio ’80. Uno

strumento puramente visuale che consente immagini molto pulite e di indiscusso fascino e che, su Dark Star, ha avuto già ampio spazio in più di una occasione.

CONSIDERAZIONI DI FONDO

Sebbene la versione Super Polaris bianca non sia la prima della famiglia 80/910, è sicuramente quella più riuscita dal punto di vista

della media prestazionale del suo comparto ottico-meccanico.

La prima serie, dotata di cella e focheggiatore scuri, soffre di una notevole “altalenanza” nella centratura delle ottiche e, soprattutto, della correzione della sferica residua. Nella mia esperienza

i primi Vixen “neri”, a cui non manca fascino, si sono sempre rivelati semplicemente buoni strumenti senza picchi di eccellenza e a cui era necessario perdonare qualche “sbavatura” nell’esame dello

star test.

La successiva serie bianca, con la montatura equatoriale SP verdina e il supporto del cercatore 6x30 innestato su un perno regolabile che ne consente il posizionamento più comodo per non intralciare

la fronte dell’osservatore all’oculare, ha sempre invece superato i test di focalizzazione con buona lode, in linea direi con una lavorazione senza apprezzabili difetti delle sue ottiche.

Più rari, e di apprezzabile appeal, erano i PEARL, ossia una versione di importazione che si fregiava di una livrea “sportiveggiante”. Identici per meccanica e ottica, il design di decalcomanie li rendeva vagamente “Lacoste” tanto da far battere il cuore a chi oggi non è refrattario al fascino del vintage degli anni ’80. L’amico Francesco Romano, fortunato possessore di un 80/910 di questa serie, me ne parla sempre con grande affetto e non nascondo di invidiarglielo un poco.

PERCHE’ PARLARE OGGI DI UN 80mm ACROMATICO

Nell’era della fotografia digitale le nostre chiacchiere d’amatore possono passare inosservate, o peggio ancora invise o anacronistiche,

ma il bello dell’astronomia amatoriale è l’osservazione quieta del cielo e la sempiterna certezza che, lontani dalla desiderio di mellifluo autocompiacimento, non esista un modo “giusto” per

dedicarsi ad una passione che ha, o dovrebbe avere, come scopo primo quello di farci stare bene.

Se è innegabile che l’economia di scala abbia portato agli astrofili strumenti di considerevole diametro a pochi spiccioli (pensiamo ad esempio ai “dobson” cinesi) o addirittura a telescopi-smatphone

per i schermo-dipendenti (come i recenti telescopi Unistellar e loro analoghi), è altrettanto lampante che il cielo non sia mutato e che la delicatezza di una manciata di stelline che l’occhio coglie

all’oculare resta un tocca-sana per l’animo sensibile dei poeti.

Se poi consideriamo che l’osservazione visuale, a cui un 80 cm. f11 è fortemente legato, va condotta da cieli scuri e puliti si può capire come uno strumento leggero e a cui non serva la corrente

elettrica per funzionare sia proprio ciò che serve a rendere l’osservazione astronomica un piacere.

Una qualsiasi utilitaria può trasportare il set-up oggetto del nostro articolo e la possibilità di posizionarlo su un prato di mezza montagna senza eccessiva preoccupazione per l’allineamento polare

perfetto, o patemi per una messa in bolla che non deve superare un esame di geometria piana, ci proietta in un mondo un poco dimenticato e amabile.

Non potremo apprezzare oggetti esotici o la morfologia dei bracci di galassie a spirale ma troveremo nell’osservazione di qualsiasi oggetto alla portata di 8 cm. un piacere sottile, anche là dove

questi sia al limite della visibilità.

Indubbiamente un rifrattore da 12 cm. ci offrirà maggiore “profondità” e visibilità degli oggetti, del resto alla fisica non si comanda, ma anche con un 3 pollici si può fare molto.

Nell'immagine: lo strumento smontato prima di passare alla pulizia e lucidatura delle componenti.

MONTATURA E TREPPIEDI

La Vixen Super Polaris è, probabilmente, la migliore montatura leggera che Vixen abbia mai costruito.

A mio modo di vedere superiore alla pur simile e successiva Great Polaris, può essere motorizzata facilmente ma farlo significa snaturarne l’estetica e tornare ad essere schiavi del fluido di Edison.

I suoi moti micrometrici sono precisi, la meccanica facilmente registrabile e ben dimensionata, i cerchi graduati ben leggibili e sufficientemente grandi, il cannocchiale polare chiaro e

fruibile.

La portata della montatura è, realisticamente parlando, più che sufficiente per gestire senza incertezze un C8 e un 10 cm. con quasi un metro di focale e diventa superlativamente sovradimensionata

per il “nostro” 80 f11,4

Unico neo, facilmente risolvibile, il cavalletto di seconda generazione in alluminio a sezione variabile. Pensato e nato per essere compatto, leggero e facilmente trasportabile, il tripode Vixen

soffre però di molte flessioni e mortifica un poco l’intero set-up.

Meglio sostituire le gambe con un trio in legno a sezione fissa o con un treppiedi di alto livello (e costo folle) come i “cruchi” e a me invisi Berlebach.

Quando il “nodo” dello stativo viene risolto, il telescopio nella sua interezza è una gioia da usare e appaga esteticamente l’occhio dei più esigenti.

Azionare le manopole e non notare tremolii nell’immagine nemmeno a 100 ingrandimenti è rilassante così come poter focheggiare senza incontrare incertezze, basculamenti o shift di immagine e con uno

smorzamento delle vibrazioni che richiede circa un secondo a 180x rende l’idea di quanto la Super Polaris lavori al suo meglio con il tubo Vixen.

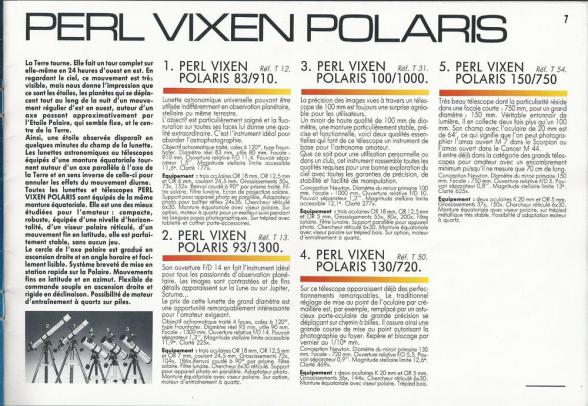

L'OTTICA E LA SUA RESA

Nella banalità dello schema Fraunhofer spaziato in aria con tre appoggi, il Vixen 80/910 ottiene il suo massimo con prestazioni, quanto a

focalizzazione, pulizia di immagine e controllo delle aberrazioni geometriche, che non sfigurano anche a confronto di buone ottiche moderne apocromatiche.

Se si esclude lo spostamento cromatico imposto dal fuoco corretto tra blu e rosso, che comunque lascia una residuo contenuto, l’immagine stellare generata dal Vixen 80/910 è ottima su qualsiasi altro

astro meno luminoso di magnitudine 0 o 1.

La semplicità dello schema a due lenti, la buona trasmissione luminosa e i trattamenti antiriflesso validi ma poco invasivi, aiutano inoltre nella restituzione naturale delle cromie stellari.

Il test effettuato su Albiero (Beta Cygni) ha mostrato un notevole contrasto cromatico con un livello di saturazione di entrambe le tonalità (il blu e il rosso-arancione) privo di

difetti. La resa dei due astri è apparsa, mi si passi il termine, “impressionante” anche e soprattutto in relazione al bianco degli astri deboli minori presenti nel campo dell’oculare. A confronto va

detto, onor del vero, che il Takahashi FS-78 sa fare meglio ma sono differenze non sostanziali e che si colgono soprattutto in un confronto diretto.

Anche la vicina M57, celeberrima nebulosa anulare nelle

guardie della Lyra, emerge facilmente dal fondo cielo e mantiene una “corposità” apprezzabile specialmente in confronto alla estrema puntiformità delle stelle di campo.

E’ proprio nella focalizzazione precisa che il Vixen 80/910 ha la sua migliore qualità ottica e

consente, pur nei limiti del suo “modesto” guadagno luminoso, di estrarre dal cielo una notevole quantità di astri, anche al limite della visibilità.

Sempre per paragone devo dire che il pur perfetto Takahashi da 78 millimetri non si spinge oltre

e che i vantaggi offerti dall’ottica apocromatica vengono diluiti in differenze minime nell’osservazione del cielo profondo.

La qualità ottica si è palesata in modo netto guardando la doppia coppia

di Epsilon Lyrae su cui ho voluto esagerare con i poteri impiegati giungendo all’inverosimile ingrandimento di oltre 360x (oculare da 2,5 millimetri).

Pur al potere “over limit” la geometria del disco di Airy e degli anelli di diffrazione (uno per

ogni astro) è rimasta “perfetta” e senza alcun sintomo di “degrado”. Ciò non significa che l’ingrandimento sia “corretto”, l’immagine a 180x è stata altrettanto bella ma più incisa e “sostenibile”

anche e soprattutto dall’inseguimento manuale, e quella offerta dal 4mm (circa 230x) assolutamente affascinante, ma mi permette di introdurre un pensiero che mi sta particolarmente a

cuore.

Differentemente da strumenti più grandi e pur dotati di ottiche di primissimo livello, un 8 o al massimo 10 cm. riesce ad arrampicarsi

sugli ingrandimenti con una facilità che appare “innaturale” o “magica”. I fondamenti di queste impressioni, che non sono fallaci, risiedono nella fisica e in come il movimento delle masse d’aria

(che esiste sempre) sortisca effetti più o meno visibili sull’immagine a seconda di quanto questa sia più o meno luminosa (soprattutto in relazione a quanta luce, non in percentuale ma in assoluto,

venga focalizzata negli anelli di diffrazione e in quello che viene detto “alone diffuso”).

Quando si sente affermare da alcuni entusiastici astrofili che piccoli rifrattori hanno loro permesso di osservare ad ingrandimenti elevatissimi non c’è da stupirsi della veridicità di queste

parole.

Va però compreso che non necessariamente il piacere di osservazione si traduce nel superamento dei limiti di risoluzione che la fisica impone.

Prendendo l’immagine generata dal “nostro” 80/910 sulla Epsilon Lyrae si comprende bene dove stia il limite di “massima utilità”.

Il sistema, ben conosciuto anche agli astrofili alle prime armi, è un classico esempio di come valutare geometricamente la qualità di un’ottica. La posizione reciproca delle due “coppie” di stelle,

simili per luminosità ma disposte a novanta gradi tra loro, permette di cogliere effetti di astigmastismo e di valutare come e quando l’anello di diffrazione che circonda le stelle diventi visibile o

perda la sua “pulizia”.

In questo frangente e in una sera di discreto seeing il Vixen 80/910 mi ha mostrato che il potere di 360x circa è il massimo sfruttabile ma non il massimo raggiungibile. Inserendo una ottima barlow

2x e l’oculare da 4mm. si ottengono infatti più di 450x, potere a cui la geometria stellare è ancora corretta e “facile”. Nonostante questo e pur mantenendo una corretta focalizzazione,

l’ingrandimento non aggiunge nulla a quanto visibile a 360x ma porta solamente ad una dilatazione del disco di Airy e ad una perdita luminosa eccessiva.

In tutta onestà devo dire che il confronto continuo tra i 360x e i 230x offerti rispettivamente dagli oculari da 2,5mm. e 4mm. mi ha convinto che la vera massima prestazione si sarebbe ottenuta ad un

valore intermedio tra i due e fissabile in circa 300x

L’analisi della dimensione sia del disco di Airy che della incisione dell’unico anello di diffrazione visibile, nonché del punto di incontro a cuspide tra gli anelli di diffrazione delle componenti

vicine, fa comprendere che l’immagine a 360x sia lievemente soft mentre quella a 230x fin troppo “incisa” e con una certa difficoltà a cogliere l’indentatura “dell’OTTO” centrale.

Trecento ingrandimenti per ottanta millimetri significa un rapporto di circa 95x a pollice che, stando alla letteratura classica, ben si accorda con le prestazioni di una splendida ottica a

rifrazione e fuoco medio lungo di questo range di apertura.

Il potere così definito rappresenta anche il giusto punto di incontro tra l’ottenimento della massima risoluzione e il mantenimento della luminosità sufficiente a cogliere in modo esaustivo i

dettagli presenti.

Inutile quindi spingere un 8 cm. oltre queste altezze pena, pur nella sua capacità di focalizzare, la perdita di “un pezzo” di informazione e l’acquisizione dell’etichetta di ridicolo agli occhi

della comunità.

Affinché le mie parole non vengano travisate va sottolineato, ammesso ve ne sia bisogno, che la prestazione di cui si parla è quella inerente la visione del singolo astro (o coppia di medesimi), e

nulla ha che vedere con il potere massimo invece sfruttabile nell’osservazione planetaria che si pone ad un livello sicuramente più basso e verosimilmente prossimo ai 180x.

In questo campo di applicazione le differenze con il Takahashi FS-78 si rivelano più marcate con il Vixen che non tiene il passo quanto a contrasto e pulizia con l’apocromatico alla fluorite.

Quest’ultimo è una “spanna sopra”, soprattutto nella visione di Giove che si mostra meno “flou” e con dettagli più incisi e più apprezzabili.

La differenza emersa nel confronto “planetario” è significativa e ben testimonia come osservazione del cielo profondo e massima resa sui tenui contrasti dei pianeti siano “sport” diversi.

FOCHEGGIATORE E DINTORNI

Non ho mai capito come sia possibile che alcuni appassionati abbiano bollato come deprecabili i focheggiatori a pignone e cremagliera degli

anni ’80 (soprattutto quelli con pignone da 36,4 millimetri circa). Nella maggior parte degli esemplari che ho avuto modo di usare nella mia carriera di astrofilo ho trovato dispositivi a cui dare se

non la lode quantomeno il quasi massimo dei voti. Sempre stabili, fluidi al punto giusto senza essere burrosi, facilmente regolabili (ma quasi mai realmente bisognosi di interventi significativi) i

focheggiatori Vixen (e Takahashi) si sono quasi sempre dimostrati ottimi.

Anche nel caso nel nostro 80M le cose non appaiono diverse.

Per chi, maniaco delle dimensioni, desidera appuntare la mancanza di un sistema a passo due pollici posso tranquillamente ribattere che la necessità di accessori da 50 millimetri in uno strumento non

fotografico di questo diametro non esiste e non ha nemmeno alcun senso pratico di essere.

Se abbiamo detto che l’ottica e il suo alter ego (focheggiatore) appaiono ineccepibili, il cercatore mostra invece un certo limite

ottico.

La sua meccanica, che prevede un sistema di centratura non del tubo ma del solo crocicchio interno all’oculare (spinto da tre viti così da potersi muovere all’interno della sua sede) è sicuramente

ottima e di bella presenza ma la resa ottica mostra un poco la corda. Pulito e contrastato a centro campo, dove le sagome stellari si formano in modo encomiabile, si perde purtroppo a metà strada

introducendo distorsioni di astigmatismo e curvatura di campo (aberrazioni che facilmente vanno a braccetto).

Considerando il livello generale dello strumento la resa ottica del cercatore 6x30 appare sottotono ed è un peccato perché una maggiore correzione di campo risulterebbe piacevole nel gestire la

ricerca degli oggetti con lo star-hopping.

OSSERVARE E INSEGUIRE (o INSEGUIRE PER OSSERVARE?)

Se il tetto massimo è stato posto bisogna anche comprendere

quanto la meccanica a movimento micrometrico manuale consenta di mantenere a lungo l’osservazione.

In questo non credo si possa esprimere un giudizio lapidario perché l’abitudine e la pazienza di

ogni osservatore è diversa.

Nella mia personale visione delle cose ritengo che per lavorare ad altissimi ingrandimenti (e

300x sono tanti in astronomia amatoriale) serva disporre di una montatura che quantomeno permetta l’inseguimento motorizzato sull’asse di ascensione retta.

Non che non si possano ottenere bellissime osservazioni anche con le mani sempre sui moti

micrometrici della Super Polaris, ma non si può sostenere che questo fare sia logico e confortevole.

Devo invece dire che, se limitata a non più di 150x circa e se si è comodamente seduti e si può

lavorare con delicatezza e quiete, la permanenza all’oculare è piacevole anche in assenza di motorizzazioni.

L’accoppiata 80/910 e montatura Super Polaris, possibilmente con flessibili ben dimensionati,

appare convincente e mi ha permesso di godere di una ampia varietà di soggetti senza che le necessarie correzioni mi diventassero fastidiose.

Considerando infine che la maggior parte degli oggetti del cielo profondo alla portata

dell’obiettivo del Vixen sono meglio osservabili con poteri inferiori (tra i 40x e i 100x al massimo) ci si può convincere di quanto possa essere usabile il piccolo rifrattore vintage

giapponese.

ALCUNI DATI DI TRASPORTO

Nella configurazione che lo strumento assume nelle immagini a

corredo dell’articolo, ossia con montatura completa di contrappeso e treppiedi in legno con gambe lunghe, il set-up pesa una decina di kg o poco meno. Ingombro a parte è un peso che si solleva con

una mano...

Se a questo sommiamo la semplicità di assemblaggio e soprattutto l’immediatezza di stazionamento

ci rendiamo conto di quanto il piccolo Vixen possa essere davvero un compagno per le nostre scampagnate sotto cieli bui. Altrettanto potrei dire del 102ss degli anni ’90 che, a fronte di un costo

decisamente superiore, offre maggiore apertura e quindi una superiore godibilità degli oggetti del cielo profondo a patto di rinunciare alla pulizia di immagine sui soggetti stellari (campo in cui il

80/910 appare superiore).

OCULARI E DINTORNI

La permissiva geometria ottica del Vixen 80M consente di usare qualsiasi oculare. E’ quindi assolutamente inutile spendere risorse

imbarazzanti per acquistare oculari esotici o di alto lignaggio: non miglioreranno in modo significativo l’immagine finale e in compenso svuoteranno velocemente il nostro portafogli. La migliore

soluzione sta nella semplicità e oggi è possibile acquistare ottimi oculari plossl a prezzi competitivi.

Benché non siano sentenze inappellabili, i miei consigli si fermano ad una manciata di oculari con campo inquadrato prossimo ai 50°, con forse una sola eccezione per la focale maggiore. Mi sentirei

di disegnare la valigetta minima per questo telescopio inserendo al suo interno un 32mm flat field, un 20mm plossl di buona fattura, un 12 millimetri di pari caratteristiche e tre oculari a corta

focale, tipicamente un 9, un 7 e un 5 millimetri tutti con lente di campo “comoda”.

Per i pigri e tirchi è valutabile anche un ottimo zoom tipo il Svbony Sv-215 (che ha focale variabile tra 8 e 3 millimetri): ne ho uno e posso garantire che, pur non raggiungendo la

pulizia di alcuni ottimi ortoscopici (ma andandoci molto vicino), si comporta davvero bene offrendo immagini pulite e contrastate.

FILTRI E ATLANTI

Ammesso che esista davvero qualcuno che pensi di impiegare filtri (al plurale) su un rifrattore visuale da 8 cm. con un rapporto focale

superiore a f10 non mi sentirei di suggerirgli nulla oltre ad un CLS da 31,8 millimetri.

Cerchiamo di dimenticarci filtri planetari o, peggio ancora, melliflui dischetti di vetro con banda passante ridotta per aumentare la “sensazione” di apocromaticità. Tutto ciò che si toglie non c’è

più e se negli anni ’50 e ’60 era tollerabile pensare di migliorare la visione di alcune caratteristiche morfologiche planetarie riducendo i difetti delle ottiche con filtraggi selettivi è bene

convincersi che i rifrattori moderni a lungo fuoco, almeno in visuale, lavorano molto meglio e costringere il nostro occhio a vedere tutto blu o rosso o verde non è per nulla naturale. Che poi alcune

caratteristiche atmosferiche di Giove vengano esaltate dal verde o le nubi di Marte si colgano un poco meglio con il giallo scuro è assolutamente vero ma siamo davvero convinti di voler intraprendere

osservazioni di questo tipo con uno strumento da 80 millimetri? Perché se pensiamo che il guadagno luminoso di un piccolo 3 pollici attraverso un filtro con percentuale passante del 50% sia tale da

permetterci di lavorare agevolmente ad oltre 150 ingrandimenti significa aver sbagliato approccio.

Lasciamo i filtri colorati (di buona qualità perlomeno) a rifrattori da 10 o ancora meglio 12 e più cm. di apertura e riflettiamo sul fatto che, forse, il solo filtro che forse useremo qualche volta

con un poco di soddisfazione è un nebulare a banda larga.

Sotto buoni cieli ci aiuterà ad estrarre ed enfatizzare il contrasto delle dieci o quindici nebulose ad emissione che osserveremo. E siccome gli oggetti su cui lo impiegheremo sono 10 nebulose

diffuse e 15 planetarie ci conviene valutarne uno che abbia il picco massimo di trasmissione superiore al 90% ma che non costi come il nostro intero telescopio.

Anche a riguardo degli “atlanti stellari” (ricchi di oggetti esotici) vorrei esprimere un pensiero e permettermi un consiglio. Dobbiamo

convincerci che il nostro acromatico da 80 millimetri, pur dotato di ottiche valide, resta un telescopio dalla modesta capacità di raccogliere luce. Inutile quindi inseguire oggetti riportati su

atlanti molto dettagliati perché la maggior parte di questi non saranno mai visibili. Conviene, in virtù delle qualità di focalizzazione e restituzione dei colori, rivolgersi principalmente a target

stellari piuttosto che nebulari o extra galattici.

Sotto un buon cielo e con un rifrattore da 80 millimetri sono visibili praticamente tutti gli ammassi stellari “aperti” o gli asterismi casuali. Si tratta di una quantità notevole di oggetti che non

necessariamente è racchiusa nel New General Catalogue ma che, in molti casi, appartiene a cataloghi specializzati, negletti e sconosciuti alla maggior parte degli astrofili. Il web è fortunatamente

ricco di informazioni, spunti, liste esaurienti di oggetti che possono anche essere visualizzati in database come il Webda e altri (meno conosciuti) di simile estrazione e organizzazione.

Con un po’ di pazienza è possibile programmare osservazioni interessanti di oggetti poco conosciuti che, pur solitamente poco spettacolari, possono offrirci però quel senso di “scoperta” che sembra

essere andato perduto nell’astronomia amatoriale dell’era digitale.

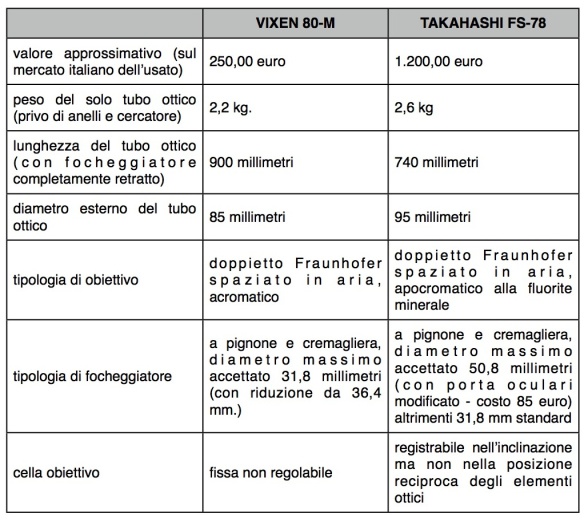

PERCHE' SPENDERE DI PIU'?

“Ci sono degli apocromatici da 80 millimetri che costano mille e cinquecento euro, varranno e andranno meglio, no?”.

Se la domanda che ci frulla in testa è simile forse non abbiamo compreso il senso di fondo della nostra chiacchierata: trasportare il miele in un cesto di paglia è formalmente e mentalmente

sbagliato.

Nessun astrofilo, conscio di quel che vuole fare con il proprio strumento, avrà mai dubbio se acquistare un acromatico 80 f11 per duecento o duecentocinquanta euro oppure un apocromatico alla

fluorite da 80mm a f8 o giù di lì, incidente sul budget per oltre cinque volte tanto (io, ad esempio, li ho entrambi).

Il dubbio non può sorgere perché se è pur vero che il guadagno luminoso appare identico o quasi è altrettanto vero che i due strumenti verranno usati per scopi molto diversi tra loro e avranno

prestazioni (almeno in alcuni ambiti) non comparabili.

Se il fine è strettamente visuale non ha senso pratico, nei limiti di otto centimetri, rivolgersi a nulla di più evoluto del 80/910 oggetto del nostro disquisire. Non ha, e non può avere, la

precisione e il contrasto altissimo di un FS-78 (e la differenza emerge netta soprattutto nella visione di Giove, Saturno, Marte e Venere), ma per il resto delle osservazioni visuali i risultati che

si ottengono sono relativamente simili.

Se invece vogliamo prefiggerci applicazioni fotografiche di buon livello o essere strafighi agli star parties (o vedere “bene” i festoni

sulla zona equatoriale di Giove) è indubbio che si debba spendere molto di più e che le pur deliziose ottiche del nostro 80/910 non andranno bene.

Il suo residuo di cromatica è presente, lieve e assolutamente tollerabile in visuale ma certamente molto invasivo, nonostante il rapporto focale superiore a f11, quando si impiega una camera c-mos o

ccd. Le stelle saranno “ciccione e alonate”, i colori alterati, e la resa ovviamente molto inferiore a quanto un apocromatico vero possa permettere.

Inoltre, anche operando con prismi di Herschel o filtri solari, il dettaglio raggiunto sulla superficie del sole apparirà meno definito e la maggiore focale potrà impedirci la copertura completa del

disco solare o di quello lunare nel caso di immagini con sensori medio-piccoli.

Come sempre dico: prima di cominciare a camminare serve decidere dove si vuole andare.

Il confronto in tabella che pongo a seguire, puramente numerico, ha il fine di evidenziare le caratteristiche fisiche dei due strumenti, pari per apertura ma molto diversi nella loro natura

intima.

UN OCULARE PERFETTO OPPURE IL PERFETTO OCULARE?

A completamento del set-up del Vixen 80M ho selezionato una serie di oculari che potessero accompagnarlo nella sua finale destinazione nella casa montana nel gruppo dell’Adamello che abbiamo in famiglia. Mi mancava però, tra le varie focali, coprire il “vuoto” tra i 17mm. del plossl Kenko e i 5mm. dell’oculare planetary.

Così, memore delle esperienze molto positive sia con lo zoom Orbinar 21,4-7,2 millimetri che con il recente Svbony 8-3mm (che è oculare impressionante nelle prestazioni che riesce a fornire), mi sono rivolto ancora ad un multi focale, in questo caso lo Svbony SV-135 (zoom 7-21mm.).

Nonostante un costo di acquisto veramente limitato (circa una sessantina di euro su Amazon), le recensioni di utilizzo di alcuni utenti di oltre oceano lo hanno premiato più del fratello “maggiore” SV 191, più caro e apparentemente meno apprezzato. Se infatti si esclude la mancanza di “stop” alle focali di riferimento (la ghiera gira liberamente senza punti di riscontro) e una costruzione curata ma relativamente economica, l’oculare garantisce prestazioni di ottimo livello, sia dal punto di vista della correzione di campo che quanto a contenimento della luce diffusa.

Non ho voluto, dato che lo zoom è dedicato al Vixen 80M e a lui

solamente, testare lo Svbony su ottiche meno permissive ma in accoppiamento al rifrattore giapponese sembra essere connubio perfetto.

Sia alla focale massima, dove il campo apparente è limitato a 40°, che fino a quella minore, dove il FOV sale

progressivamente sino a circa 55°, non si notano distorsioni alle immagini stellari nemmeno a ridosso del field stop. Il merito è in gran parte del rapporto focale di f 11.4 del rifrattore usato che

genera di per sé un cerchio di immagine “piano” ampio in relazione al potere ingranditore risultante, ma è comunque lodevole la resa dello Svbony Sv-135.

Per informazione riporto a seguire quanto visibile inquadrando la doppia-doppia (Epsilon Lyrae).

Alla focale di 21mm. (circa 44x), il campo con le due componenti “apparenti” principali è ben definito e anche le stelle di

contorno e in prossimità del field stop sono perfettamente puntiformi. Non si percepisce, a questo ingrandimento, la duplicità delle componenti che però, al diminuire della focale, emerge

chiaramente.

Alla focale minima di 7mm. (circa 130x) l’immagine è virtualmente perfetta. Ho provato a paragonare quanto visibile con ciò

che permette un ortoscopico Takahashi di pari focale (barilotto da 24,5mm con adattatore) provando un certo imbarazzo nel constatare che, nonostante il minore confort di visione (il micro-foro del

Takahashi è poco friendly), il blasonatissimo e “mitico” giapponese non riusciva a produrre un significativo aumento di contrasto e pulizia.

In entrambi i casi (forse per via dei relativamente modesti 130 ingrandimenti) la doppia coppia appariva estremamente

puntiforme, con i dischi di Airy definiti, fermi e privi di aberrazioni. Il primo e unico anello di diffrazione visibile sembrava di medesima intensità e spessore con entrambi gli oculari e la luce

diffusa paragonabile. Dopo qualche minuto ho sentenziato come segue:

“Immagini praticamente identiche o comunque molto, troppo vicine tra loro per accettare la maggiore scomodità dell’Ortho

Takahashi. Nel confronto diretto e serrato appare una leggera, e sottolineo leggera, superiorità dell’oculare giapponese quanto a contenimento della luce diffusa (lievemente percepibile nello Svbony

e praticamente assente nel Takahashi). A fronte di questo l’oculare Svbony non crea problemi con il fastidio delle ciglia avendo una estrazione pupillare maggiore e più confortevole. Più sensibile

all’appannamento, a causa della maggiore vicinanza del viso, il Takahashi”.

Credo che, pur accettando il risultato ottenuto nella specifica osservazione, con ottiche meno tranquille e focali native più

importanti del metro scarso del Vixen, avrei colto qualche maggiore differenza ma resta il fatto che in riverimento al 80_M la scelta sia di lasciare il piccolo MC ORTHO nella sua splendida custodia

in legno e tenere nel diagonale, sempre e comunque, lo Svbony 135 zoom.

Ho dedicato un poco di tempo anche alla osservazione di Saturno, purtroppo con velature e un tasso elevato di umidità, dove ho

reiterato il confronto tra i due oculari.

Il potere concesso è apparso immediatamente troppo limitato per il pianeta degli anelli e non ha consentito di evidenziare

differenze nella visibilità di dettagli (peraltro pochi in questo momento in cui il pianeta mostra i suoi anelli quasi di “taglio”). In questo caso l’ortoscopico ha messo in evidenza una minore luce

diffusa con una differenza più percepibile, dovuta alla intensa luminosità del pianeta, rispetto a quanto non fosse stato possibile cogliere nella visione delle stelle

doppie.

L’osservazione di GIOVE ha messo in evidenza, ancora una volta, la buona resa generale dello strumento ma anche un limite

congenito nella sua architettura acromatica. i 130x circa offerti dall’oculare Svbony si sono mostrati sufficienti a mostrare tutto quanto alla portata dell’ottica che, salendo con gli ingrandimenti,

tendeva a diventare più “morbida” e ad annacquare un poco i dettagli fini facendomi de facto preferire la visione al potere inferiore.

Diversa la resa invece del FS-78 Takahashi che "tira" agevolmente i circa 210x dell’oculare da 3 millimetri anche se, personalmente, gli preferisco la visione a 180x credo per limiti

fisiologici del mio occhio e, forse, per una configurazione diversa della schema ottico dell’oculare impiegato.

Pur con il limite dei suoi 130 ingrandimenti massimi (sul 80/910), si può comunque cercare di dare valutazione al titolo del paragrafo. Lo zoom Svbony Sv-135 non è ovviamente l’oculare migliore che si possa acquistare ma, se usato nel range a me necessario (ossia tra i 15 e i 7 millimetri di focale), è indubbiamente il “perfetto oculare” da abbinare al rifrattore Vixen. Il suo costo è “ridicolo” e le prestazioni offerte convincenti.

PERCHE’ SOLO LUNA E STELLE DOPPIE?

Da quando esiste il chiacchiericcio degli “astrofili da tastiera” ho sempre letto che i rifrattori da 8 cm. di stampo classico, come

appunto è il Vixen 80M, sono prevalentemente indicati all’osservazione della Luna e dei sistemi stellari multipli (da noi tutti impropriamente chiamati “stelle doppie”), e mi sono sempre chiesto

perché!

Non ho mai potuto comprendere come si possa considerare “ottimo” per l’osservazione lunare un rifrattore, perfetto quanto si voglia, da 80 millimetri. Se infatti è vero che il suo potere risolutore

da 1,5” è più che adeguato per una pletora enorme di sistemi stellari è altrettanto vero che, all’atto pratico, la superficie lunare richiede molta più risoluzione per essere “davvero” interessante.

Esauriti i pur tanti particolari visibili all’oculare del nostro 8 cm. la Luna, almeno ai miei occhi, diventa ripetitiva e noiosa. L’immagine è sempre bella e definita, ma questo fino a 150/180x, poi

diventa “muta” nel senso che i dettagli non aumentano e ci si trova con la sensazione di essere all’alba, su una autostrada gigantesca completamente libera e diritta, e con una automobile da 50

cavalli di potenza: ci si sente un poco “inadeguati”.

Non sento invece mai o quasi nessuno dire quanto un rifrattore simile, anche e soprattutto con rapporto focale prossimo a f10, sia piacevole nell’l’osservazione degli ammassi aperti e degli asterismi

casuali, almeno se portato (come si dovrebbe fare) sotto un cielo molto scuro.

Vero che nelle medesime condizioni il mio 120/1000 Konus (solo per citare uno strumento di simile valore commerciale) permette più colore, più magnitudine, più stelle... ma vero anche che, pur nei

suoi limiti di guadagno luminoso, il 80M offre campi visivi realmente deliziosi.

Anche in campo planetario un 3 pollici non può fare miracoli e i dettagli che ci mostrerà su Giove, Saturno e Marte saranno piacevoli, affascinanti ma limitati rispetto a strumenti superiori per

diametro. E non c’è qualità o lavorazione che tenga. Il migliore FS-78 Takahashi non raggiungerà mai il dettaglio di un banale ma ben lavorato acromatico 120/1000, anche in barba al residuo cromatico

aggiuntivo. Potrà ridurre il divario, un poco, potrà mostrare un disco planetario più inciso e “bello”, ma non raggiungerà mai la micro-banda temperata appena sfumata che il 12 cm. acromatico a f8 o

meglio f10 fuoco rendono invece più facile.

Accettata questa verità è facile intuire che 80 millimetri siano e restano “quasi pochi” nell’osservazione del cielo e vanno quindi sfruttati per osservare tutto ciò che è alla loro portata senza

voler strafare. Si scoprirà che, nelle giuste condizioni, si apprezzeranno molte nebulose planetarie (tenui all’oculare), piccole ma mediamente luminose galassie, ammassi globulari (con solo accenno

di risoluzione negli aloni esterni), sistemi stellari singoli e multipli, e con il filtro giusto e di largo spettro passante anche qualche nebulosa diffusa. Non limitiamoci quindi ad osservare solo

quattro o cinque soggetti del sistema solare.

OSSERVARE, OSSERVARE, OSSERVARE

E’ il mantra del “vero” astrofilo, di colui che il cielo lo guarda, lo disegna, e si diverte a trascorrere il tempo all’oculare.

Per farlo serve portare il 80M sotto un cielo buio e pulito, o quantomeno graziato da un valore sulla scala di Bortle di almeno 6 o 5.

Per farlo ho atteso una serata di bel tempo e trasferito sotto il “buon” cielo di Ponte di Legno e dei suoi dintorni, luogo peraltro deputato a conservare lo strumento per essere

impiegato durante le vacanze in loco.

Per dare una idea “qualitativa” delle sue prestazioni riporto alcuni appunti tratti durante le osservazioni e relativi ad oggetti (tra i tanti osservati) ben conosciuti alla maggioranza degli

astrofili.

M57 - Nebulosa Anello nella Lira

......

M 76 - Nebulosa planetaria in Perseo

......

NGC 497 “Owl” - Ammasso Aperto in Cassiopea

......

M31 - Galassia in Andromeda

......

NGC 7331 - Galassia in Pegaso

......

M45 - Ammasso aperto delle Pleiadi

......

M38 (NGC 1912) “Starfish” - Ammasso aperto in Auriga + NGC 1907

......

IL CAMPO INQUADRATO E IL CAMPO UTILE

Perorare ad oltranza la semi inutile causa della corta focale per poter godere ampi campi della Via Lattea sembra essere una delle passioni preferite dagli astrofili di tutto il mondo. Che siano adepti dell’Est o dell’Ovest, dalle lande delle Svalbard alle coste del Sud Africa, dalla fredda Siberia alla altrettanto fredda Terra del Fuoco, io vedo gli astrofili, con lo stupore dipinto sul volto come fossero Gioele Dix, esclamare: “Ma come?! Non hai un campo ampio? Non usi una corta focale?? Ma cosa sei, un troglodita ?!?”

Sopra: il comico GIOELE DIX

E me li immagino, dopo l’iniziale stupore, mentre tentano di convincerti del tuo imperdonabile errore: “Perché devi sapere che con un FOV ampio puoi vedere tutta la via Lattea insieme, puoi vedere l’emisfero opposto, puoi anche vedere le mutande di tua nonna chiuse nel cassetto della casa di campagna. Quella dove non vai mai tra l’altro...”

Uno strumento aperto a f11,4 con 910 millimetri di focale offre, accoppiato ad un oculare da 24mm. semi wide field (ossia con fov di 68°),

circa 38 ingrandimenti ed un campo (quasi completamente spianato) di circa 1,8 gradi.

Uno strumento da 80/400 (f5) offre, con il medesimo oculare, un ingrandimento di 17x e un campo di circa 4 gradi. Di questo campo, però, solo poco più di 1,5 gradi sono utilizzabili, il resto è un

inseguirsi di stelle a semicerchio, deformate, con aberrazioni laterali macroscopiche. A cosa serve se non a dare fastidio?

Ma il peggio è che la medesima situazione la si riscontra anche se il “nostro” 80/400 viene magicamente dotato di ottiche in FPL-53 (sigla che fa scintillare gli occhi degli astrofili quasi come la

silhouette di Patsy Kensit negli anni ’80).

Sopra: Patsy Kensit all'apice di... sé stessa.

Ergo, cerchiamo di essere anche coi, come gli Eighth Wonder, “NOT SCARED” e impariamo a ragionare sulle leggi dell’ottica e la sua applicazione pratica così da evitare, ogni qualvolta un astrofilo ci invita a guardare “il meraviglioso e larghissimo campo inquadrato dal suo telescopio”, a dovergli dire: “ma non vedi che più della metà di quello che stai guardando fa schifo?”

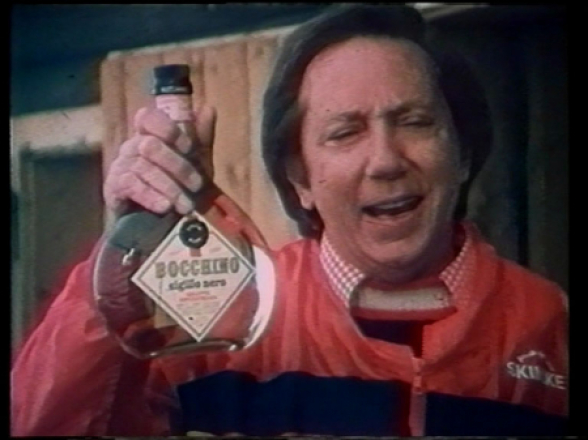

“Concludendo: Grappa Bocchino, sigillo nero!” Mike Bongiorno, 1980

E con la grappa le stelle sono tutte doppie!

Distilleria Bocchino - anno 1977