SKYWATCHER 180/2700 MAKSUTOV serie "GOLD PRO"

Anno 2023-2024

INTRODUZIONE

E’ stato scritto molto, a volte anche senza cognizione di causa, su questo strumento che oramai da molti anni si pone al vertice della

produzione Skywatcher dedicata alle osservazioni foto-visuali in alta risoluzione.

Che ci sia o meno bisogno di una ennesima recensione è quindi domanda lecita ma di valenza insignificante ai miei scopi, che sono quelli di comprendere la reale natura di un prodotto e di presentarlo

raccontando approcci solitamente diversi da quelli che si trovano sul web. In questo caso, i maksutov Skywatcher hanno avuto con me vita difficile e trovato pace solamente dopo lunghissimo

tempo.

Il motivo per cui, dopo molti inverni, un 180/2700 è tornato a fare parte della mia scuderia è dovuto ad una serie di fortuite coincidenze più che alla impellente necessità di averne uno.

La doverosa premessa è che non ho mai amato il 180 F15 cinese. Ne ho avuti due in passato, uno “gold” (più di dodici anni fa) e uno “nero glitterato” (per breve tempo a metà del secondo decennio del

secolo in corso), entrambi incapaci di stupirmi con un sapore definito e quindi partiti verso altri lidi.

Gli ho sempre preferito (doverosamente oserei dire) il 178 f15 di casa Meade a cui si può rimproverare solamente il peso mastodontico della versione su montatura a forcella e una inerzia termica

folle ma non si devono lesinare apprezzamenti all’estetica e all’ottica, oppure i Questar 7” (non più prestazionali ma sicuramente capolavori di meccanica oltre che campioni nella non invidiabile

classifica degli strumenti assurdamente cari).

Terrificante, soprattutto a causa di una meccanica antidiluviana e di ottiche con trattamenti antiriflesso indecenti, il comparto Maksutov Gregory e Cassegrain di stampo sovietico. I vari Intes e

Intes Micro, osannati da alcuni irriducibili (a cui vorrei chiedere se hanno mai “davvero” usato strumenti alternativi), hanno ai miei occhi troppi difetti per essere ancora accettabili in un mercato

che ha fatto del rapporto prezzo prestazioni e della semplicità il suo mantra.

Non si offendano i fan dei vecchi ferri pseudo militari di memoria sovietica, io li ho avuti tutti fino ai 23 cm. di diametro (nelle versioni a fuoco posteriore o in quelle a fuoco newton) e non ne

ho tenuto mai nessuno finendo con il detestarli dopo poche sessioni osservative. Accettabili quindici anni fa oggi sono semplicemente dei “ferri vecchi” con una buona lavorazione ottica ma tutto il

resto da rifare o quasi. Tra questi, il solo di cui ho un ricordo molto positivo, è il laconico Mirage da 8 pollici.

A loro differenza, il prodotto di Ningbo risponde invece a tutte le richieste di un mercato specializzato e attento ad una serie di caratteristiche finalizzate alla prestazione e alla

commercializzazione, due aspetti che non sempre riescono ad andare d’accordo.

Così, grazie a Paolo Candy con cui sovente mi trovo a scambiare ottiche e strumenti astronomici, nell’autunno del 2023 è giunto al mio cospetto il terzo (e ultimo probabilmente) 180 f15 che parla il

dialetto del Wu di Shanghai.

LO STRUMENTO

I cultori della lingua cinese spero abbiano colto la declinazione volgare (intesa come popolare) del mandarino, dedicata a descrivere

l’aura di uno strumento che non fa di eleganza e ricercatezza meccanica suoi punti distintivi ma che, come il popolo operoso, lavora e produce (e lo fa direi piuttosto bene).

Ogni caratteristica commerciale del Maksutov-Gregory cinese può essere facilmente reperita sul web e quindi non annoierò nessuno nel ripeterla ma desidero soffermarmi su alcuni aspetti che danno

adito a chiacchiericcio incontrollato.

Il primo riguarda la reale ostruzione, sempiterno pensiero di ogni visualista planetario che, forse per angoscia adolescenziale, vaga con il lanternino alla ricerca dello strumento che presenta il

valore più risicato possibile, dimenticando sovente di valutare tutto il resto. Nel caso del “nostro” SW, declinato in versione “gold” attualmente non più in produzione, l’ostruzione lineare è di

circa il 24% (valore approssimato).

Ora so che sui forum italiani, americani, vietnamiti, e forse anche a casa di Pablo Pinguino Freddoloso si trova ogni valore possibile e

immaginabile compreso tra il 22 e 33 punti percentuali. E so anche che sui forum generalisti ci si imbatte in discussioni su quanti strumenti siano più o meno ostruiti del dichiarato oppure più o

meno diaframmati tanto da presentare, ai test casalinghi, obiettivi molto più piccoli di quelli fisicamente esistenti. Infine so che una chiassosa porzione di individui asserisce con convinzione che

il cambiamento climatico sia una menzogna, oppure che la Terra si piatta.

Prima di entrare nello specifico vorrei far riflettere il lettore su un aspetto legale-commerciale, ossia uno di quei pilastri su cui si fonda il mercato della concorrenza.

La veridicità delle specifiche tecniche è qualcosa su cui può sicuramente mentire l’artigiano autocostruttore “furbetto” (o “stupidotto”) ma su cui non si “sgarra” nemmeno un poco in ambito

industriale.

Molti ricorderanno il “can can” generato dalla semplice errata e ingannevole dicitura che Meade aveva destinato ai suoi Advanced Coma Free Schmidt Cassegrain definendoli, a inizio commercializzazione, Advanced Ritchey-Chrétien. La concorrenza mosse azioni legali di ogni genere e, ovviamente, ottenne in un batter d’occhio che la casa del “blu” modificasse pubblicità e serigrafia ai suoi strumenti.

Provate ad immaginare cosa accadrebbe a Vixen, Sw, e altri se fosse vero quanto asseriscono pochi sprovveduti presuntuosi che tuonano dalle loro tastiere insulsi calcoli fatti “ad occhio”. Rifrattori venduti come 4 pollici che sarebbero invece ostruiti internamente e lavorerebbero come se fossero il 20% meno luminosi, catadiottrici la cui ostruzione varia a seconda di quanto è storto il naso di chi la misura, oppure addirittura venduti con un diametro utile dichiarato e poi, in realtà, molto più piccoli. Solo sparuti “terrapiattisti” possono credere davvero a certe fandonie. Quindi, rispettiamo il dato dell’ottica (soprattutto in un Maksutov con un menisco frontale spesso come la porta di Fort Knox) e accettiamo che il valore dichiarato dal produttore (ossia di 0,24) sia corretto. Anche perché, a saperlo misurare, lo è davvero.

Il secondo aspetto riguarda il diametro utile del nostro telescopio. Anche in questo caso i forum sono fonte di meraviglia e divertimento

con valori forniti “a caso” e che sarebbe interessante comprendere come il cervello di chi li enuncia abbia potuto ricavare.

Il nostro povero Maksutov (serie GOLD, perché della nuova non posso dire non avendo, all’atto della stesura dell’articolo, un esemplare per confronto) ha un diametro dichiarato da SkyWatcher di

180mm. E tale è! Non ci sono “se” e non ci sono “ma”: il menisco frontale ha un diametro “libero” di 180mm abbondanti (di un paio di decimi).

Il test effettuato con la proiezione di luce piana attraverso il diaframma della culatta e del porta oculari di serie (che vedremo ha una importanza fondamentale) genera un disco di luce che,

artigianalmente, ho misurato avere un diametro tra i 177 e i 178 millimetri.

Poiché le mie misurazioni non possono essere precise come quelle industriali e siccome il valore da me trovato è molto vicino a quello

dichiarato (una variazione del 1,3% è assolutamente ininfluente con i mezzi a mia disposizione) non posso che convincermi che quanto asserito dal produttore sia corretto.

Vorrei anche chiarire che ci stiamo occupando di numeri e non di “termini”. Non stiamo quindi sindacando su quanto fuorviante e nebuloso possa essere il termine “apocromatico” nella

commercializzazione di un rifrattore. Siamo a valutare se un numero (che è per definizione sempre uguale a sé stesso, almeno nella matematica convenzionale) sia intenzionalmente “spacciato” per un

altro.

Acquisita consapevolezza sui primi due aspetti salienti (ostruzione e diametro utile) ci accorgiamo che quei buontemponi alla SkyWatcher

hanno ragione e che alcuni e rissosi chiacchieroni da forum hanno torto.

Ora ci attende l’ultima caratteristica fondamentale da esaminare, aspetto che caratterizza e definisce ogni apparato ottico: la lunghezza focale.

Su questo argomento esiste un profondo mare di considerazioni che potrebbero ridicolizzare buona parte delle castronerie che si leggono sui forum o si sentono dire agli star parties (mai piaciuta la

versione plurale della parola ma mi ritrovo costretto ad usarla). Poiché qui non siamo in tribunale navighiamo in superficie e valuteremo solamente la più semplice delle verità fondamentali.

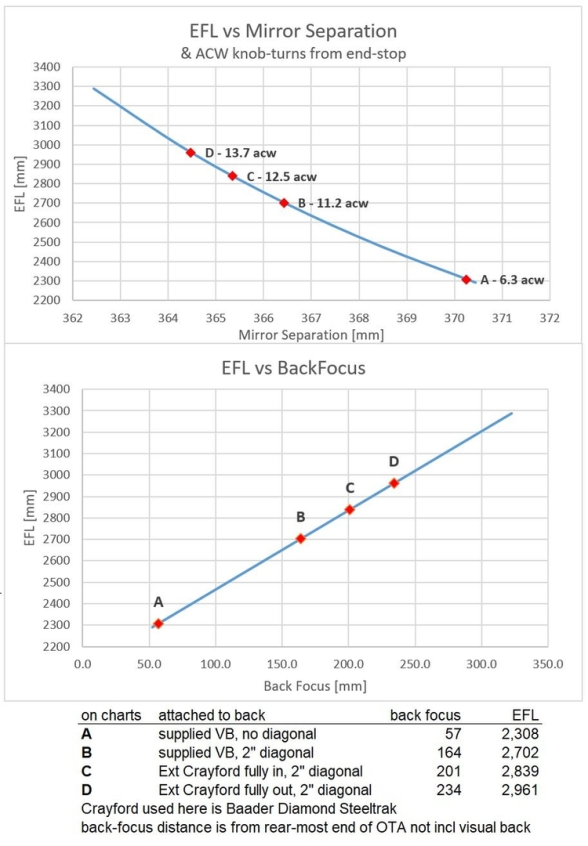

In un sistema che si avvale di un focheggiatore ad estrazione, ovviamente privo di elementi ottici al suo interno, la focale è un dato fisso e, escludendo variazioni trascurabili dovute ad effetti di

dilatazione termica, costante.

In un sistema ottico dove invece il fuoco viene raggiunto tramite la traslazione di un elemento riflettente (e quindi in ogni strumento che abbia il primario o il secondario che traslano: Schmidt

Cassegrain, Maksutow, RC, Simak, camere Scmhidt, ect..) la focale non è costante e mai lo sarà.

Leggere articoli ed elucubrate speculazioni sui millimetri o ingrandimenti precisi in merito ad uno Schmidt Cassegrain (ad esempio) è ridicolo... Invito quindi i censori ad usare un sano “ero a CIRCA

167x”, frase che permette al lettore attento e informato di comprendere il concetto e ad avere la speranza che a scrivere non siano un imbecille patentato.

Nel caso del “nostro” Maksutov il dato della focale equivalente è importante e deve essere conosciuto perché, al variare del treno ottico (ma soprattutto del suo dimensionamento in estrazione), muta

in modo significativo.

Ho citato l’importanza del porta-oculari di serie: le parole che seguiranno aiuteranno forse a comprendere come mai la mania di “cambiare” i focheggiatori sia figlia a volte di una inconsistente

valutazione tecnica e ottica.

Per farlo devo richiamare il rimarchevole lavoro di un astrofilo noto su Stargazerlounge come “Captain Scarlet” (https://stargazerslounge.com/topic/355495-reverse-engineering-the-skymax-180/): lo ringrazio del “prestito” e, anche se lui non lo sa, lo cito con

ammirazione.

Sia detto che non ho modo (o meglio non ho avuto voglia) di controllare i dati ottenuti e quindi li prendo per buoni o quantomeno li considero utili alle conclusioni a cui conducono.

Come si può vedere, il variare del “retrofit” impone una differente posizione reciproca (distanza) tra gli elementi ottici e quindi,

avendo questi un valore moltiplicativo insito nel loro disegno, una differente resa nel generare la focale equivalente.

Il fatto che il produttore abbia dotato lo strumento di un ben preciso porta-oculari non è casuale ma utile a giustificare, in abbinamento ad un diagonale a riflessione da 31,8 millimetri, la focale

di 2700 millimetri.

Privo di diagonale, o con diagonali diversi, aggiunta di focheggiatori esterni e via discorrendo, la focale equivalente cambia e quindi varia il fattore di ingrandimento e anche il rapporto

focale.

La consapevolezza dei cambiamenti deve istruire l’utilizzatore affinché valuti correttamente i risultati che ottiene quando è all’oculare ma anche quando effettua riprese fotografiche.

In ultima analisi vorrei considerare il cono di luce prodotto dallo strumento e quindi il campo di piena illuminazione, aspetto che determina l’utilità o meno di impiegare oculari o diagonali che

abbiano diametro superiore a quello previsto in progetto.

Va detto che quanto stiamo argomentando è, e resta, limitato alla serie “gold” oggetto dell’articolo e potrebbe variare (cosa su cui nutro comunque molti dubbi) in riferimento alla nuova versione

“nera glitterata” dello strumento.

In accordo anche con alcuni pareri autorevoli posso però azzardarmi a dire che lo strumento attualmente commercializzato non si discosta, dal punto di vista ottico, da quello qui presentato e che

quindi le considerazioni possono essere ancora valide.

Come visibile dalla fotografia sopra è presente un diaframma con apertura libera di 24mm. sulla ghiera filettata della culatta dello

strumento.

In questa configurazione è lecito domandarsi come sia possibile supporre una qualche utilità ottica nell’impiegare un treno ottico-meccanico da 50,8 millimetri, con un grosso diagonale e oculari

mastodontici super grandangolari...

LA MESSA A PUNTO DELLO STRUMENTO

Come ho avuto modo di dire il “nostro” Skywatcher 180/2700 è stato acquistato d’occasione da un noto astrofilo italiano. Nel caso

specifico lo strumento transitava solo provvisoriamente presso il suo osservatorio ed era stato ritirato, a parziale conguaglio di altri strumenti, da un amatore definito come “precisino” (termine

che mi incuriosisce e che dovrebbe alludere a cura speciale per i propri telescopi).

Non conosco i dettagli della storia ma posso dire che il 18 cm. cinese è giunto a me scollimato (non molto ma comunque di un valore significativo) e soprattutto con gli elementi ottici sporchi.

Il fatto, non grave in sé, denota però una generale scarsa critica nella valutazione non solo dei telescopi ma anche del modo in cui la maggior parte degli amatori si confronta con la propria

passione.

Date le condizioni di manutenzione ho dovuto procedere allo smontaggio e ri-assemblaggio del tubo ottico, alla pulizia della parte interna del menisco correttore, della alluminatura formante lo

specchio secondario, e della superficie del primario. Il tutto oltre ovviamente alla successiva e nuova collimazione dello strumento.

Nel corso dell’opera ho provveduto anche alla fine carteggiatura della vernice bianca esterna alla parte “femmina” della cella del menisco. Le tolleranze di fabbrica infatti sembrano tenere poco

presente che la verniciatura di questa parte, che avviene in tutt’uno con la pigmentazione del comparto “cella” esterna, crea uno spessore che obbliga un “incastro” a forza nel tubo ottico. La cosa è

sbagliata non solo perché senza senso ma soprattutto perché obbliga ad azioni meccaniche pericolose all’atto dello smontaggio.

Con questa piccola accortezza diventa più agevole rimuovere la parte frontale dello strumento che, pur innestata con un poco di pressione, ora non appare più inamovibile senza l’impiego di

“martellate”.

La collimazione, che può avvenire solamente agendo sullo specchio primario, permette di portare il telescopio a una focalizzazione perfetta (sempre che gli assi meccanici di prima realizzazione siano

stati prodotti in modo corretto).

Nel mio specifico esemplare, forse per stacanovista opera dei laboriosi sottopagati di Shanghai, tutto sembra realizzato correttamente e in circa una ventina di minuti, variando progressivamente

l’ingrandimento e operando con delicatezza, si giunge alla collimazione ideale che permette allo strumento di operare davvero bene.

Quanto descritto sino ad ora dipende esclusivamente dalla manualità, perizia e precisione dell’utente (doti che si acquisiscono con un poco di esperienza) mentre il fondamentale e successivo passo

richiede solamente pazienza: l’acclimatamento termico della meccanica e delle ottiche.

Come fisica impone, masse vetrose di significativo spessore e tubi ottici di alluminio sottile richiedono tempi lunghi per trovare l’equilibrio termico. Più ampia è l’escursione in gradi centigradi

tra il luogo di stoccaggio dello strumento e l’ambiente esterno in cui ci si trova ad osservare e più lungo sarà il tempo richiesto al raggiungimento dell’optimum.

Nelle serate novembrine di città, umide e poco accoglienti, con un divario termico di circa 7-8 gradi, il “cool down” richiede quasi due ore. Se lo strumento viene invece a dormire con noi, a 20

gradi centigradi, e poi portato in giardino a 5 gradi, questo tempo rischia di raggiungere quello di una TAC prenotata con la Sanità Pubblica. Per questo si consiglia gli utilizzatori di mantenere il

telescopio ad una temperatura che sia più vicina possibile a quella osservativa.

Durante l’attesa si può controllare l’evoluzione osservando le principali piume di calore (solitamente una molto pronunciata) nelle immagini di diffrazione. Si otterrà il massimo dallo strumento

(compatibilmente con il seeing della serata) solamente quando ogni traccia di calore residuo asimmetrico sarà scomparsa.

Quando questo avviene, e se l’ottica è correttamente collimata e la serata graziata da condizioni di turbolenza quantomeno discrete, si può essere certi che le immagini restituite saranno di alto

livello.

IMPRESSIONI OSSERVATIVE

Dando per scontato quanto riportato in precedenza, e immaginando una sera o notte di stabilità atmosferica (locale e in quota) media

(ossia senza incaponirsi ad osservare quando non ha senso farlo ma nemmeno attendere ad ogni costo condizioni rare che si presentano poche volte in un anno), il 180/2700 esibisce prestazioni

notevoli.

Quanto a seguire riguarda l’esemplare specifico recensito e non può e non deve essere inteso come un assoluto esistendo, anche a livello industriale, un pizzico di variazione nella qualità di

produzione.

Pur non completamente identiche, nel mio caso le immagini di intra ed extra focale appaiono molto simili a riprova di una elevata correzione dell’aberrazione sferica e dell’assenza di astigmatismo,

tensionamenti e difetti di collimazione.

Si raggiunge il fuoco in modo praticamente simmetrico sia venendo dall’extra-focale che dall’intra-focale e la posizione di fuoco corretto è univoca e priva di baffi.

Il disco di Airy risulta rotondo, piccolo e ben definito ed è possibile discernere senza problemi il primo e unico anello di diffrazione, soprattutto su stelle di magnitudine superiore alla prima

(quindi meno luminose). In una sera di buon seeing mi è stato possibile vedere distintamente, anche su un “faro” come Vega, sia il primo che il secondo debole anello di diffrazione pur con tratti

meno netti al veloce variare del seeing.

Il risultato è di assoluto valore e sancisce notevole precisione sia della lavorazione ottica che della messa a punto meccanica.

Lo star test restituito deve quindi essere considerato, nella media degli strumenti amatoriali, come ottimo per uno strumento ostruito.

Immaginiamo una ipotetica scala numerica da 0 a 10 per valutare la pulizia dello star test e posizioniamo a 10 la prestazione di un rifrattore apocromatico di alto valore e a 0 quella di un classico

Schmidt Cassegrain di lavorazione medio-bassa.. Volendo inserire il Maksutov 180 cinese dovremmo scegliere per lui il valore di 5

Si comprende bene, e il riferimento è indicato per la semplice pulizia di focalizzazione, come la dicitura “refractor like” sia assolutamente accettabile anche se non del tutto corretta.

In pratica, osservando le quattro componenti del sistema Epsilon Lyrae, si può beneficiare quasi sempre dell’anello di diffrazione intorno alle componenti stellari e di un disco di Airy piccolo e ben

definito oltre a luce diffusa quasi inesistente.

In condizioni di seeing medio, a cui mi riferisco per valutare

le prestazioni “standard” dello strumento (evitando quindi report sensazionalistici dovuti principalmente a condizioni atmosferiche rare), la visione di un pianeta dai toni delicati come Giove è

esaltante. Il micro-dettaglio su bande secondarie sottili e tenui appare di poco inferiore a quello che sfodera un rifrattore da 15 cm. ma assolutamente pari ai migliori 5 pollici esistenti, rispetto

ai quali però la saturazione cromatica e la visibilità di dettagli a maggiore contrasto appare superiore.

Se dovessi dire a quanto ammonta la piacevolezza di visione sui dettagli planetari la indicherei

simile a quella di un “top rated” a lenti da 13 cm. mentre, in condizioni di seeing ottimali, non è scorretto pensare di avvicinare il bidoncino cinese ad un buon rifrattore da 6 pollici. E' chiaro

che, non appena il seeing peggiora, le prestazioni del Maksutob decadono molto più velocemente e rovisosamente di quanto non facciano quelle di uno strumento a lenti da 13

cm.

Nel paragone con il “classico” Schmidt Casserain da 20 cm. per l’osservazione planetaria e di

sistemi multipli il Maksutov cinese mostra ampi margini di superiorità.

Nel compound a f10 si raggiungono i medesimi dettagli esclusivamente in condizioni di turbolenza

quasi nulla (molto rare quindi) e anche in questi casi la luce diffusa appare superiore. Se si sposta l’attenzione ai sistemi stellari multipli il paragone diventa impietoso per qualsiasi strumento

di tipo SC, indipendentemente dalla sua apertura.

Questo pone il Maksutov Skywatcher come lo strumento per alta risoluzione visuale per eccellenza

nel range dei 20 cm. e tra gli strumenti compound di livello “amatoriale” e di costo contenuto.

Le sue prestazioni sono simili a quelle fornite da un ottimo newton da 20 cm. aperto a f6 nei

confronti del quale paga un pizzico di luminosità e di contrasto forse ma beneficia di pesi e ingombri nettamente inferiori e di una comoda posizione dell’oculare.

Ovviamente, e a parità di condizioni meteo, un rifrattore apocromatico da 18 cm. dal costo 15

volte superiore esibisce immagini superiori quanto a microdettaglio e pulizia anche se, pur da amante dei rifrattori, tali differenze non sono in alcun modo capaci di giustificare la abissale

differenza di costo.

Il Maksutov consente inoltre, al pari di un Cassegrain di simile diametro e peso (quindi

nell’ordine dei 7-8 kg.) di essere gestito da montature amatoriali simili alla HEQ5 oppure alla Vixen GP-DX o successive Sphinx.

Avendo avuto (e amato) i blasonati ed esteticamente bellissimi Dall-Kirkham della serie Mewlon

di Takahashi (nelle varianti da 18, 21 e 25 cm.) paragonerei il 180/2700 più al 210 che al 180 quanto a capacità di raggiungere dettaglio e al 180 quanto a pulizia di immagine, pur con una

saturazione differente dei colori che la mancanza di vetro della configurazione Cassegrain o Dall Kirkham rende in modo più marcato e “freddo”.

Al tempo stesso trovo il 18 cm. cinese lievemente meno vibrante e sensibile alle condizioni di

seeing benché anche questa differenza appaia limitata. A suo sfavore, invece, tempi di acclimatamento molto lunghi che possono pesare nella scelta di impiego.

FOTOGRAFIA PLANETARIA

La mia scarsa propensione alla ripresa planetaria e il rifiuto di procedere ad elaborazioni che utilizzino sistemi di derotazione e post

produzioni differenziate per regione di superficie planetaria o per i singoli satelliti galileiani (nel caso di Giove) non mi rendono un fotografo dei corpi del sistema solare che possa essere preso

a riferimento. I miei estemporanei lavori sono il frutto, tra ripresa ed elaborazione, di un tempo che non supera mai i dieci minuti per ogni “scatto”: mi considero quindi un semplice

turista...

Nonostante questo azzardo che, se si vuole un telescopio compatto e gestibile per riprendere Giove, Saturno, Marte, la Luna, il 180/2700 deve essere assolutamente posto in cima alla lista delle

opzioni, specialmente se si limita il budget entro in 1500/2000 euro e non si vuole abbracciare il concetto di dobson motorizzato..

La sua focale generosa e qualità ottica lo rendono, nei limiti della soglia dei 20 cm., il candidato per eccellenza, ovviamente escludendo rifrattori “custom” con ottiche speciali e diametro analogo

(quindi compreso tra i 15 e i 18 cm.) e rapporti focali superiori ad f15.

Impensabile sperare che un pur ottimo apocromatico da 12 cm. possa eguagliare le immagini elettroniche che sono alla portata di un 18 cm. maksutov o di un 20 cm. compound come uno Schmidt Cassegrain

posto a lavorare al suo meglio.

In ambito fotografico il divario tra il “nostro” Maksutov e il sempiterno C8 (di ultima generazione) si assottiglia moltissimo e non è detto che il 180/2700 si mostri sempre superiore.

Il C9,25 genera immagini migliori (benché non in modo abissale) mentre un SC da 25 o 28 cm. si erge sicuramente a riferimento per le riprese planetarie.

Ovviamente, newton da 30 cm. o telescopi come il C14 o come i dobson “equatorializzati” da 16 pollici rappresentano un punto di arrivo per immagini mozzafiato, ma si tratta di apparecchi non solo

molto più costosi ma che impongono montature completamente diverse.

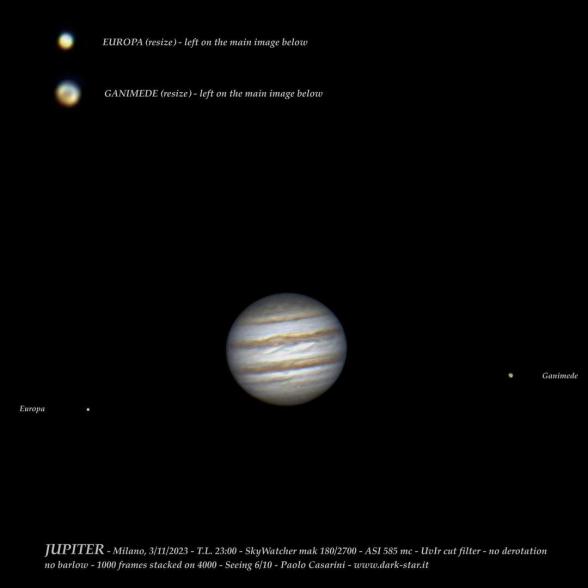

Posto una modesta immagine di Giove ottenuta in condizioni di seeing mediocri (stimate in circa 6/10) con una velocità di spostamento delle micro celle estremamente veloce. Il frame rate di ripresa

era di circa 80 FPS e il numero complessivo di 4000 immagini (di cui stacking del 25%) ha messo in evidenza singole fotografie onestamente non di gran qualità.

Immagine di Giove ottenuta in una sera di seeing medio-locale. Visualizzabile meglio su Astrobin al link: https://www.astrobin.com/full/ephyet/0/

Ho elaborato con Registax forzando un pochino i wavelet, non ho impiegato nessun artificio e l’elaborazione, davvero “entry level”, ha

richiesto meno di 60 secondi ed è uniforme sull’intero campo inquadrato. Non sono stati impiegati sistemi di compensazione atmosferica e la trasparenza in fase di ripresa non era da primato.

Il disco gioviano mostra un dettaglio accettabile e comparabile alla visione all’oculare (smontata camera e inserito diagonale a oculare da 12 mm. per un potere di circa 220x), quindi

comprensibilmente inferiore alle prestazioni fotografiche teoriche. Interessante è invece la resa (senza ADC: correttore di dispersione atmosferica) su due satelliti visibili (Europa a sinistra del

pianeta e Ganimede a destra).

Ingrandendo il fotogramma sulle zone di pertinenza delle lune si può notare, oltre alla notevole asimmetria cromatica dovuta all’atmosfera, due caratteristiche proprie dei satelliti. La colorazione

bianco-azzurra dei ghiacci di Europa è apprezzabile ma soprattutto lo è un minimo di dettaglio superficiale sul disco di Ganimede. L'immagine, visibile in modo decente su Astrobin, è visionabile al

link: https://www.astrobin.com/full/tm5lqs/0/

Se la mia immagine non è di sicuro livello lo è altrettanto il fatto che, nelle mani giuste, il 18 cm. cinese è in grado di generare ritratti planetari molto belli. Testimone di questo alcune incredibili immagini (facilmente reperibili sul web e che invito a ricercare) ottenute con questo tubo da fotografi planetari di esperienza e capacità superiori alle mie.

PROFONDO CIELO

Accettato il fatto che non abbia alcuna utilità e senso un treno ottico da 2 pollici su questo strumento (oltre a causare un allungamento

della focale equivalente già generosa), l’impiego in osservazioni deep sky con un Maksutov da 18 cm. e lunga focale è possibile e fruttuoso se operato “cum grano salis”.

Non ho potuto eseguire test dal cielo di Milano ma posso esprimermi in merito alla esperienza maturata con il Meade 178 f15 ed oculari da 31,8.

La focalizzazione pulita del 180mm. e l’elevato contrasto permesso dalla poca luce diffusa pone lo strumento come valida alternativa (a mio vedere anche superiore) allo Schmidt Cassegrain da 20 cm.

nella visione di oggetti come nebulose planetarie, ammassi globulari, ammassi aperti poco estesi, galassie (la maggior parte).

Tendenzialmente, le stelle appaiono più sottili, brillanti, pulite e divengono più nette con la conseguenza di vedere “qualcosina in più” e soprattutto “meglio”.

Dove il Maksutov mostra la corda e non può competere né con un SC tradizionale con ottiche aplanatiche, né soprattutto con un newton e spianatore di campo adeguato, è nella visione di ammassi aperti

estesi, nebulose diffuse, galassie di grande dimensione (M31, M33, duo M81 e M82, et similia).

In massima summa, se ci si limita alla soglia dei 20 cm. e si vuole fare osservazione del cielo profondo senza avere limiti di cielo, budget e peso, si compri un rifrattore da 20 cm. acromatico con

rapporto di apertura a f8 o meglio ancora, apocromatico.

Se si è invece parte della maggioranza degli astrofili, che quindi hanno limiti di budget ma soprattutto che devono spostarsi alla ricerca di cieli bui, e il proprio target primario sono oggetti

nebulari in genere, il newton 200/1000 o lo Schmidt Cassegrain con riduttore sono il migliore compromesso (oppure, ancor meglio, un Visac 200L o un Klevtsov-Cassegrain).

Se invece si amano i globulari, gli ammassi aperti (la maggior parte dei quali non richiede campi superiori al mezzo grado) o le nebulose planetarie, il Maksutov può dire la sua ed essere alternativo

ad un SC da 8 pollici.

Però, e qui lo dico senza remore e nonostante io abbia usato molte volte un 178 f15 Meade come strumento deep sky, chi si orienta verso un f15 lo fa principalmente per osservazione e fotografia

planetaria e lunare. In questo campo si può acquistare con grande fiducia il prodotto di Ningbo.

DIFETTI

Benché promosso e assolutamente consigliabile agli utenti che sanno comprendere, valutare e sposare le caratteristiche di apertura e

focale, e quindi di impiego del 180/2700, lo strumento presenta alcuni aspetti migliorabili.

Il primo riguarda il cercatore (nel mio caso un 8x50) che otticamente appare mediocre, anche se più che accettabile, ma soprattutto difficile da collimare con lo strumento che deve “puntare”. Il

sistema di due viti e di un elemento a molla di spinta è, e lo dico quando scrivo di astronomia, una stupidata abissale. O è lasco oppure non riesce a centrare la stella inquadrata dal telescopio

principale. Bisogna metterci mano e non va bene che serva farlo.

Altro appunto è la mancanza di un paraluce originale rigido avvitabile. Si ovvia con un banale clone di “Astrozap” dal costo di una cinquantina di euro o poco più, ma la mancanza di un progetto

proprietario per un telescopio che senza paraluce si appanna dopo 5 minuti è grave.

Avendo deciso di non tenere con me il 180 f15 ho risolto provvisoriamente con un paraluce in tessuto e gomma con spessore da 3 millimetri e lunghezza di 30 cm. Appare più rigido ed esteticamente

“agreable” rispetto agli odiati Astrozap (dal costo non proibitivo ma assurdo in merito al loro valore intrinseco).

Ultima considerazione la muovo al focheggiatore a manopola

(stile Schmidt Cassegrain classico). L’esemplare nelle mie mani soffre di un mirror shift molto limitato (un miracolo che rende le osservazioni e la fotografia planetaria molto agevoli), ma è però

mediamente “duro”. Questo aspetto è per me non problematico ma potrebbe risultare inviso ad alcuni, magari abituati a focheggiare a monitor con sistemi “molli” che si muovono al solo soffiarci

sopra.

Nel mio modo di considerare le parti meccaniche dello strumento la regolazione di cui beneficia

il mio esemplare è comunque soddisfacente e non la annovero quindi tra i difetti ma la segnalo poiché potrebbe risultare non costante da un esemplare all’altro.

QUALE MONTATURA, E PER FARNE COSA?

In tutta onestà mi sento imbarazzato ad affrontare il tema

poiché non posseggo una risposta univoca. Le dimensioni e il peso del Mak 180 cinese sono infatti tali da essere sostenuti anche da montature relativamente piccole. Configurato con il mio paraluce

auto-costruito (dal peso di quasi un chilogrammo), il tubo ottico, con cercatore, diagonale e un oculare standard, raggiunge i 9 chilogrammi. Non un “peso piuma” ma ancora limitato a quella che è la

portata dichiarata delle montature più diffuse tra gli astrofili.

Essendo un telescopio principalmente visuale votato all’alta risoluzione consiglio però un

supporto robusto, tipicamente nell’ordine di quanto può fare una HEQ5 o, ancora meglio, una EQ6 (per restare in casa Skywatcher).

Se invece si pensa di dedicare il proprio tempo soprattutto alla fotografia planetaria o lunare

si può accettare anche qualcosa di più leggero come una GP-DX Vixen, oppure una CG5-GT o analoghi prodotti. Serve un poco di attenzione certamente ma l’impiego fotografico a brevissime pose è più

permissivo rispetto a quello visuale dove si ricorre continuamente alla messa a fuoco o alla sostituzione di oculari e filtri.

A corredo dell’articolo sono presentate fotografie che ritraggono il 180 f15 su una EQ8-R (usata

principalmente per i test visuali) e una Celestron CG5-GT semi manuale (ossia motorizzata in AR ma non in DEC), montatura a cui ho affidato le fotografie lunari.

CONCLUSIONI

Nel corso degli anni, come citato a inizio articolo, i precedenti Maksutov cinesi non mi sono piaciuti abbastanza da tenerli lungamente

con me. Quello oggetto della odierna chiacchierata mi è parso invece superiore e mi ha favorevolmente impressionato.

Non so se il miglioramento sia dovuto ad una mia aumentata capacità di messa a punto o a semplice fortuna nell’esemplare “pescato dal mondo”, ma è innegabile che “questo” 180 millimetri sia un punto

di arrivo tra i compound commerciali di diametro prossimo agli 8 pollici.

Mi sento di consigliarlo a chiunque faccia dell’osservazione foto-visuale planetaria il suo principale campo di svago e voglia, per mille validissime ragioni, limitare ad un massimo di 20 cm. il

diametro del proprio strumento.

il 18 cm. cinese deve però essere usato e preparato correttamente. Bisogna collimarlo al suo meglio (e non pensare che non debba essere toccato perché è un Maksutov e “quindi va bene così”) e

portarlo a lavorare solo quando il suo equilibrio termico è stato correttamente raggiunto. Non è strumento per chi ha poco tempo o manca dell’accortezza di posizionarlo, prima di osservare, alla

giusta temperatura.

A chi dovesse chiedermi se lo cambierei con un VMC 200 Vixen (che sempre mi piace molto) o con un Mewlon 180, non saprei dare una risposta unica.

Se l’utilizzo che ne si vuole fare è responsabile, finalizzato a guardare la Luna e i pianeti, a volte fotografarli, sapendo attendere la stabilizzazione termica, posso dire che le sue prestazioni

sono forse un poco superiori ai competitor citati.

Nel mio caso ho però deciso di alienare il pur ottimo Skywatcher e non certo per difetto nelle sue prestazioni massime. Il mio impiego, stretto nei ritagli di tempo e con un seeing medio che è andato

molto peggiorando negli anni, mi porta a noia attendere molto per la stabilizzazione termica. In aggiunta, la sua focale “tremenda”, utilissima in alcune applicazioni, me lo rende meno “duttile” e mi

impedisce alcuni impieghi (fotografici) sulla superficie selenica.

Sono però considerazioni personali legate a necessità specifiche che non dipendono dalla validità del progetto del 180 f15.

Oggi, sul mercato dell’usato, uno strumento in ottime condizioni ha un valore prossimo agli 800 euro, forse anche meno, limitato e vincente che può fornire, anche a chi è desideroso di limitare gli

esborsi, un bel compagno di osservazioni.