SKYWATCHER 130/650 PDS

Anno 2024

INTRODUZIONE

Tra i telescopi, lo schema newton è, ancora oggi, quello più semplice da realizzare e, a parità di altre caratteristiche, anche quello più

economico e con il rapporto prezzo/prestazioni migliore.

Benché tali caratteristiche siano indiscutibili ciò non comporta automaticamente che il newton sia il migliore schema ottico esistente, né tantomeno che la produzione odierna sia all’altezza di

quanto la teoria affermi.

Le aberrazioni extra assiali che affliggono questa configurazione, soprattutto in caso di rapporti di apertura più bassi di f8 o f7 al limite, la scomodità di impiego su una montatura equatoriale, la

difficoltà di bilanciamento, gli ingombri sconvenienti sono aspetti che pesano notevolmente a sfavore di questo tipo di telescopio.

LA SERIE PDS E I NEWTON ODIERNI

Se lo scopo è convincere un neofita ad acquistare un telescopio, il marketing ha vita facile. E’ sufficiente presentare immagini di un bel

newton “ciccione” su una striminzita montatura, oppure di un rifrattore da 2 soldi, magari con apertura da 15 cm., sulla medesima equatoriale rachitica. Qualche lustrino, una pulsantiera che farebbe

anche il caffé, e un bello sfondo stellato come solo nel deserto di Atacama si può incontrare.

Un po’ come per la pubblicità delle auto: tutte belle pulite e scintillanti che viaggiano silenziose e libere su strade deserte circondate da natura incontaminata verso orizzonti sublimi... Per

principio bisognerebbe evitare di comprare qualsiasi auto così pubblicizzata. Che le mettano in mezzo allo smog umido di un merdoso agglomerato di miseria umana chiamata città, allora sì che si

potrebbe godere appieno della libertà concessa da una scatola di latta ronzante!

Per i telescopi la storia è quella della corsa al diametro, surrogato del potere, della virilità appannata, e forse anche succo concentrato dell’elisir contro il “fuoco di sant’Antonio”.

La verità è che i newton moderni sono sovente un abominio meccanico e di assemblaggio. Graziati quasi sempre da ottiche di buona fattura, le loro prestazioni vengono irrimediabilmente azzoppate da un

controllo di qualità inesistente e da progetti che fanno del risparmio (materiali, dimensionamento, calcolo delle deformazioni) il loro apparente unico scopo.

Oggi è di moda la “video-recensione” (dato che in pochi si soffermano a leggere qualcosa e di questi solo un terzo presta reale attenzione alle parole che incontra e ne comprende il significato) e

l’entusiasmo con cui alcuni recensori pennellano newton da 25 o 30 cm. è ridicolo se non, pensando al bieco loro ritorno economico, piuttosto triste. Ed è altrettanto patetico come in tanti si

lascino abbindolare.

Un newton da 25 cm. (che oggi costa all’utente finale 600 euro o poco più) è dichiaratamente uno strumento che NON funziona e mai lo farà, se non forse in un raro momento in cui, per caso, tutto si

incastra al meglio. Un po’ come quando, all’inizio degli anni ’80, si spostavano le antenne delle Tv alla ricerca di una posizione che, miracolosamente, ci permettesse di vedere “Odeon Tv” o altre

reti simili (Maurizia Paradiso era un assioma).

Nella pletora del disastro, che è marchiato in molti modi ma che è poi sempre prodotto e assemblato nei medesimi stabilimenti sparsi nel continente sud asiatico, devo dire che Skywatcher si

differenzia in modo significativo.

I suoi prodotti da 300 e 250 mm. sono anch’essi completamente sottodimensionati quanto a meccanica e generalmente sconsigliabili se non per un utilizzo saltuario oppure in un osservatorio dove è

possibile operare e mantenere le modifiche necessarie.

Il range di newton da 200mm (e soprattutto da 150mm.) si presenta invece piuttosto bene anche se, dopo averli avuti tutti e con ogni focale possibile, continuo a pensare che le meccaniche siano

terribilmente al limite anche per specchi da 20 cm di diametro.

Il modello invece vincente è quindi, a mio parere, il più piccolo della serie: il 130 PDS.

130 MM: TOP OF THE ROCK

Lo Skywatcher 130/650 è un tubo ottico quasi privo di difetti e, checché se ne possa pensare, appare oggi il migliore newton “commerciale”

offerto dal mercato 8quantomeno nel suo segmento di prezzo).

Non ha importanza se il suo diametro possa risultarci ridotto, se pensiamo che un vero telescopio debba giungere a chissà quale magnitudine limite visuale, oppure che la sua livrea appaia

Barbie-babysitter ad un convegno di pinguini”.

il PDS 130 F5 è un vincente perché le ottiche che monta sono molto ben lavorate, perché il suo focheggiatore è grande un terzo del tubo ottico che così risulta rigido e ben armonizzato, perché il

peso è contenuto in meno di 4 chilogrammi, perché lo spessore del tubo in alluminio (il medesimo anche per il 300 mm.) in abbinamento ad una lunghezza da trolley “bagaglio a mano” e a celle

sovradimensionate né fa un “monolite” esente da flessioni.

In tutto questo, il focheggiatore è fluido, non palesa “giochi”, gommosità, e regge carichi discreti. La lode giunge con la valutazione del prezzo contenuto in circa 350 euro all’atto della redazione

di questo articolo, costo che include gli anelli, una barra a passo Vixen, il cercatore e la riduzione fine dei moti del focheggiatore.

Nessun altro prodotto offre le medesime caratteristiche e, ancor più grave, nemmeno esiste o quasi: come se realizzare un newton da 13 cm. fosse un peccato da evitarsi. A ben guardare è

possibile acquistare il 130 Vixen, surrogato made in China di una vecchia gloria e oggi giocattolo plasticoso da evitarsi.

DISPONIBILITA’ E MOTIVI DELL’ACQUISTO

Considerando che i newton GSO derivati da 15 e 20 cm., declinati nelle focali a f4 e f5, mi avevano fortemente deluso e che anche i PDS

150 e 200, pur con maggiori soddisfazioni, non avevano fatto abbastanza per restare in mia compagnia, ho cercato lungamente sul mercato dell’usato il 130 PDS dopo averlo visto e valutato staticamente

dal vivo ed averne compreso le qualità principali.

Realizzato con il contagocce e distribuito a singhiozzo, il 5 pollici è piuttosto difficile anche da reperire sull’usato. Per mesi ho pubblicato annunci di ricerca e poi, un bel giorno, ne è comparso

uno proposto ad un prezzo onesto. Mail, bonifico, qualche giorno di attesa e il piccolino di casa Skywatcher è arrivato.

Scopo principale, se non unico, la ripresa in infrarosso di soggetti extra galattici che i precedenti miei Omegon 153/900 e Celestron C8N 200 F5 avevano saputo eseguire con buone prestazioni. Orfano

dei due tubi neri cercavo qualcosa che potesse sostituirli e risolvere alcune delle loro pecche.

Le condizioni del mio cielo, quasi perennemente a Bortle 9 o peggiore, rendono poco più che un mero esercizio teorico la ripresa delle galassie e, volendosi cimentare in questo sport acrobatico o

quantomeno nella estemporanea cattura di questi soggetti principe del cielo profondo, uno strumento a riflessione pura è fortemente consigliabile.

L’uso di filtri infrarossi con taglio superiore ai 800nm. è precluso infatti a qualsiasi rifrattore mentre i compound di stampo classico

come gli SC o i Cassegrain puri soffrono di rapporti focali troppo poco favorevoli, o eccessivamente costosi nel caso in cui li si riduca con sistemi Hyperstar o in configurazione Rowe Ackermann

(come i RASA di Celestron).

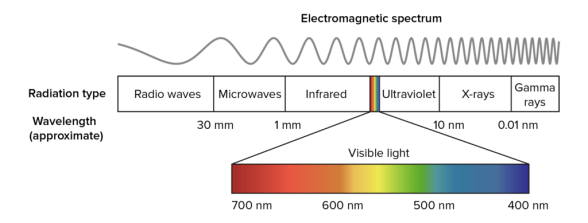

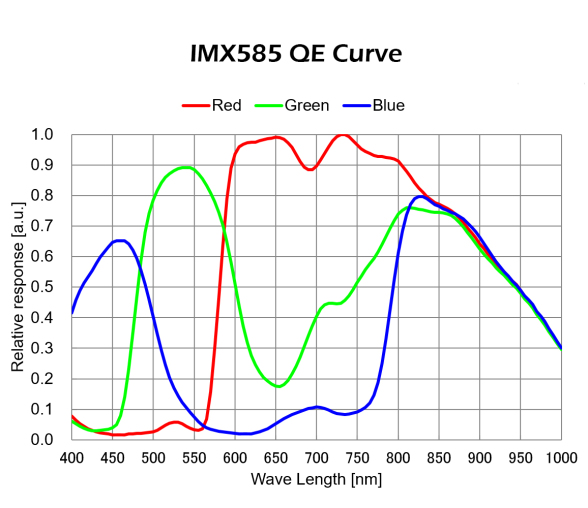

Fortunatamente, le camere c-mos moderne cominciano ad “affacciarsi” timidamente alla banda del vicino infrarosso e alcune di loro presentano efficienze quantiche accettabili nell’intervallo tra gli

800 e i 950 nanometri, con valori compresi tra il 20% e il 40% effettivo.

Possono apparire percentuali modeste a chi è solito lavorare in luce verde dove i picchi giungono anche oltre il 90% ma, per chi ha sperimentato l’astronomia NIR (near infrared), i numeri appaiono

sicuramente interessanti. Del resto, finché non saranno disponibili sensori SWIR con tenconolgia InGaAs dedicati all’astronomia amatoriale e a prezzi sostenibili, ci si dovrà accontentare.

Con un filtro IR 800 (nel mio caso IR 850 più facilmente reperibile sul mercato) si ha il grande vantaggio di ridurre in modo drastico

l’inquinamento luminoso generale delle nostre città oltre ad andare a riprendere in una regione di spettro dove, tendenzialmente, la magnitudine delle galassie migliora.

Benché lontani dall’ideale banda compresa tra i 1200 e i 1800 nm. (inarrivabile ai sensori per astrofili che non si spingono oltre i 950/1000 nm.), a 800/850 nanometri si guadagna quasi mezza

magnitudine nella luminosità di una galassia “standard” oltre ad aumentare il contrasto con il fondo cielo.

A fronte di questi vantaggi, la ripresa NIR presenta anche e purtroppo un prezzo salato da pagare in termini tecnici. La risoluzione raggiunta dal sistema telescopio-sensore è minore rispetto a 550

nm. e, soprattutto, il rumore di fondo aumenta andando a peggiorare in modo significativo il rapporto S/R

Ci si trova quindi a dover eseguire più pose e una integrazione maggiore di quanto si farebbe normalmente e comunque, nonostante questi accorgimenti, la pulizia e “pastosità” dell’immagine finita non

è mai paragonabile a quella in luce visibile.

Se a questo aggiungiamo, ed è il mio particolare e sfortunato caso, la necessità di operare in live stacking e limitare l’integrazione totale a non più di un paio di ore ci si rende conto di quanto

gli handicap che sostengo “pesino” sul risultato finale.

Per chi invece, più fortunato e libero, può sommare riprese in più notti con acquisizioni di stampo classico i risultati potrebbero essere ben superiori.

In campo prettamente visuale il 13 cm. di casa Skywatcher si comporta bene e rispetta i limiti imposti dai suoi cinque pollici di apertura, purché il suo utilizzatore lo mantenga collimato alla

perfezione e correttamente acclimatato (operazione che richiede ben poco tempo viste le limitate masse vetrose in gioco). In queste condizioni, mi preme ricordarlo, un buon newton da 13 cm. gareggia

in visuale con un ottimo rifrattore da 4 pollici senza sfigurare.

IL PDS NELL’UTILIZZO FOTOGRAFICO - PRIMO APPROCCIO

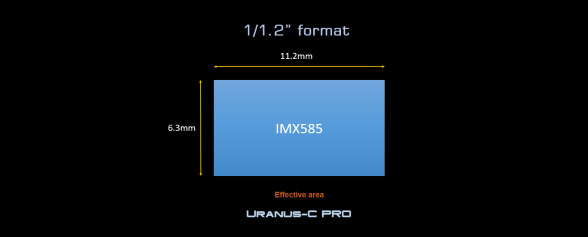

Come anticipato, il nuovo riflettore è stato acquistato con l’unico fine di registrare tracce di galassie nella banda del vicino infrarosso, tipicamente compreso tra gli 850 nm. e il limite di sensibilità della camera dedicata che si attesta intorno ai 1100 nm., valore oltre il quale anche la PlayerOne Uranus-C PRO raffreddata (che monta il sensore Sony IMX 585) diventa sostanzialmente “cieca”.

I primi test sono stati eseguiti dalla città di Milano periferia, in piena pianura padana e in inverno, momento peggiore in assoluto per

via dell’elevatissimo tasso di umidità presente nell’aria che, in aggiunta al particellato atmosferico (uno dei peggior al mondo: Milano è salita al quinto posto assoluto tra le città più inquinate

esistenti) e all’impatto dell’illuminazione globale rende il cielo completamente opaco tanto che scorgere visualmente stelle di magnitudine 1 è non sempre agevole. Nella scala di Bortle si può

collocare la "mia" zona di Milano “fuori scala”, ossia in quello che definisco Bortle 9+

Le prime prove sono state eseguite con la versione del sensore IMX 585 a colori di ZWO in versione non raffreddata, con notevoli ricadute sulla rumorosità di ripresa e limiti anche nella durata delle

esposizioni singole.

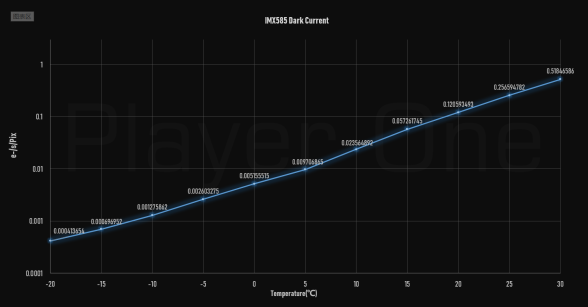

Nonostante questo e in vista dei sicuri miglioramenti che la versione raffreddata (con cui si opera a temperature del sensore di -10°C costanti invece dei 20/25°C circa della versione “normale” in

pieno inverno, che salgono a 40°C in estate) quanto raccolto può dirsi soddisfacente.

In particolare il giudizio è dovuto anche alla tecnica di acquisiszione, in “live stacking”, che limita in modo sostanziale il tempo di integrazione totale per singolo soggetto, mai superiore ai 120

minuti circa a causa delle preesistenze circostanti (alberi, edifici).

La prima immagine ritrae la galassia NGC 891 con pose di 15 secondi sommate in numero di 100, con una

integrazione complessiva limitata a 25 minuti oltre i quali la nuvolosità del cielo è diventata tale da nascondere qualsiasi cosa.

Poiché il sito di DARK-STAR consente una risoluzione molto bassa alle immagini consiglio, per apprezzare l’immagine, di visionarla sul

sito fotografico di Asrobin al link seguente: https://www.astrobin.com/full/1i6fzp/B/

Benché non eclatante e lontana a quanto oggi possibile fare sotto cieli di buon livello e con integrazioni molto lunghe, il dato rilevato appare convincente. Nella

valutazione del disturbo della “dark-current” in relazione alla temperatura del sensore allego il grafico proprietario da cui si evince bene come, soprattutto nel caso di immagini brevi come quelle

effettuate, il valore a 25°C sia impattante.

La seconda immagine è dedicata alla galassia NGC 278, facile da rilevare per quanto riguarda il bulge centrale ma decisamente più ostica nel mostrare i suoi bracci a spirale.

In questo caso la focale di 650 millimetri del 130 PDS si è dimostrata insufficiente ma qualcosa emerge e si lascia apprezzare. Link Astrobin di riferimento per la visualizzazione completa:

https://www.astrobin.com/full/jl31f7/0/

La modesta integrazione e le pose non guidate, con un dithering manuale, non ha consentito di spingersi molto in “profondità” nella magnitudine raggiunta.

L'immagine SOTTO è una semplice ingrandimento della porzione centrale di fotogramma contenente la galassia NGC 278.

Interessante anche la resa sulla compagna principale della grande galassia di Andromeda, M32, ripresa tra le nuvole con una risibile integrazione di 40x15 secondi (dieci minuti). Nel fotogramma emerge prepotente l’alone esterno di M31 (in alto a destra). Link Astrobin: https://www.astrobin.com/d2ru6h/

In tutte le immagini proposte non è stato impiegato alcun correttore di coma, che invece equipaggerà la nuova PlayerOne Uranus-C raffreddata, e quindi il campo inquadrato dal sensore è stato volutamente ritagliato per evitare la invadente deformazione stellare dovuta al coma residuo.

IMPIEGO "PERFEZIONATO"

L’arrivo del sensore raffreddato è coinciso con un periodo di oltre quaranta giorni (una sorta di Quaresima astronomica) di brutto tempo e

pioggia quasi incessante che ha impedito qualsiasi attività fotografica e anche osservativa.

E’ solo dopo la metà di marzo 2024 che ho potuto effettuare nuovi test, anche in questo caso molto limitati da condizioni meteo avverse.

La PlayerOne Uranus-C, più “pulita” rispetto alla versione ZWO non raffreddata, ha permesso pose

“tradizionali” lunghe (nell’ordine dei minuti e non più dei secondi) a beneficio di un migliore rapporto tra segnale e rumore (elettronico e termico).

Anche l’insorgere del “rain noise”, con una quantità di immagini totali molto inferiore, viene meglio gestito dal dithering automatico connesso alla camera guida.

La mia particolare “finestra di cielo” è purtroppo avara di galassie esotiche nel periodo fine invernale e inizio primaverile e così mi sono dovuto accontentare di soggetti ben conosciuti che però

mettono in risalto la differente resa permessa dal nuovo e ottimizzato set-up.

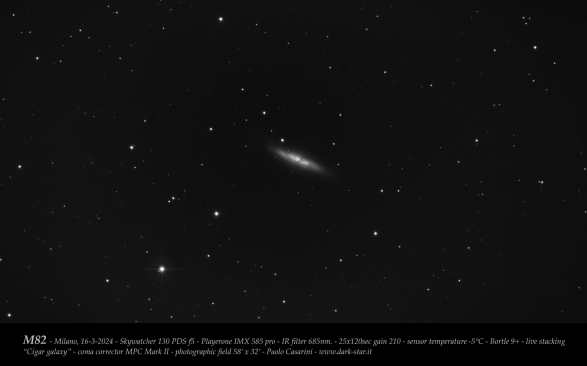

Una tra tutte ho scelto di condividere una prova sulla "solita" M82, immagine molto poco esaltante date le condizioni di umidità e "cielo scuro", che nella notte di ripresa era un Bortle 9+ con nuvole. Le condizioni mi hanno fermato a 50 minuti di integrazione (25 pose da 120 secondi) con un filrtro, questa volta, IR 685 che mi è apparso più "soft" nel disegnare il fondo cielo. Immagine SOTTO del 16/3/2024 per la quale rimando al link di Astrobin: https://www.astrobin.com/full/6l7qm5/0/

DUE IMPORTANTI CONSIGLI

Per quanto già in partenza molto valido, il "piccolino" di casa SW presenta almeno due difetti che devono essere corretti affinché possa offrire il suo meglio.

Il canotto scorrevole del focheggiatore, ben annerito al suo interno, risulta invece argenteo riflettente all'esterno, cosa che tende a generare "baffi" di riflesso nei "flat frames" tradizionali. Può sembrare una sciocchezza ma non lo è e rischia di rovinare molte immagini.

Risolvere il problema è piuttosto semplice smontando l'intero gruppo focheggiatore e annerendo con una gomma spray nera opaca l'esterno del canotto. Parimenti consiglio di intervenire anche su "dorso" delle specchio secondario che è trasflucido semi-riflettente.

Così "migliorato" il nostro 130-PDS si comporta in modo egregio.

Altra aggiunta può interessare l'esterno della cella dello specchio primario che tende a far filtrare luci parassite. E' sufficiente installare una cuffia di stoffa removibile, tenuta in posizione da un elastico, per ovviare anche a questa distrazione dei progettisti.

CONCLUSIONI

Giunti alla chiusura dell'articolo è necessario, come di consueto, trarre delle conclusioni che siano ragionate e contestualizzate.

Lo Skywatcher 130 PDS si è dimostrato un ottimo newton da 13 cm., probabilmente il migliore nella sua fascia di mercato, capace inoltre di non sfigurare a confronto dei primi della classe, astrografi puri, dal costo dieci volte superiore o quasi.

Ciò non implica che sia "perfetto" per lo scopo che mi sono prefissato di destinargli.

Lavorando nel vicino infrarosso si potrebbero ottenere risultati migliori aumentando il diametro utile e riducendo il rapporto focale, sposando quindi un newton spianato con correttori specifici, magari da 20 cm. di diametro a f3,2. Dotato di una meccanica "pesante" e solida e di accorgimenti specifici per renderlo meno sensibile alle variazioni termiche. E' altrettanto vero che, tra spendere 350 euro e spenderne oltre 4000 la differenza percentuale è così abissale da renderne illogica la valutazione.

Tredici centimetri sono sufficienti per riprendere le galassie anche dalla città di Milano, rinunciando ad un poco di risoluzione (o forse anche molta), rinunciando ad un poco di focale, rinunciando anche alla velocità di un RASA 11.

In compenso, la gestione ottico meccanica dello strumento appare "relativamente" semplice e le masse in gioco incidono poco, muovendosi altrettanto poco.

Nel mio specifico utilizzo, che non è e non vuole essere intensivo, il 130 PDS offre quanto mi è necessario e in tal senso può essere sicuramente consigliato a cuor leggero.