MEADE STARFINDER 8"

INTRODUZIONE

La storia della Meade, a ragione o a torto una delle più influenti marche di telescopi amatoriali attraverso periodi di luci e di ombre, è di diritto entrata nella cultura di base degli astrofili “moderni”, dall’era dei primi Schmidt Cassegrain fino alla produzione odierna.

Se è infatti vero che l’immagine della ditta Californiana è principalmente legata ai “fustini blu” non si possono dimenticare i primi anni, in cui la produzione era legata, come molti competitor dell’epoca, ai riflettori di tipo newton.

Quando, nel 1972, il marchio di John Diebel venne fondato, la Meade era solamente un rivenditore/assemblatore di prodotti giapponesi (perlopiù piccoli rifrattori acromatici, prodotti dalla Towa Optical. Nel 1976, dopo i primi successi che portarono ad ampliare il primo garage-laboratorio, Meade introdusse due strumenti epocali, riflettori newton a medio fuoco, conosciuti con le sigle di 628 e 826 a cui si affiancarono pari aperture (6 e 8 pollici) con focali più o meno lunghe, da f5 a f8 complessivamente.

Furono strumenti notevoli e del tutto capaci di reggere il mercato, anche con qualche plus, rispetto ai Cave Astrola et similia che andavano allora per la maggiore.

Grande rilievo lo avevano gli upgrade disponibili come i moti sincroni, i vari telescopi guida e accessori fotografici di ottimo livello.

Anche le montature, che presero il nome di Research Grade andando a nomare tutti gli accessori di “punta”, erano solide e ben costruite e quando Meade entrò nel mercato degli SC da 8 e 10 pollici lo fece con una nomea di qualità non discutibile.

Fu negli anni ’80 che la serie 6 e 8 lasciò la propria eredità alla diffusa “Starfinder” che, con poche modifiche al progetto originale, è rimasta in commercio fino all’inizio del nuovo secolo.

Quello che caratterizzava e che, nel bene e nel male, ha segnato la nomea dei “cercatori di stelle” è stata la loro intubazione realizzata quasi da subito, abbandonato l’alluminio iniziale, in “Sonotube”, una tecnologia che ben poco aveva a che fare con l’astronomia e che era derivata dal mondo edile.

I tubi in “Sonotube”, da molti detrattori definiti in “cartone pressato”, servivano e vengono ancora in parte utilizzati per il getto dei pilastri in cls. impiegati nelle costruzioni edili, sia in elevazione che per la palificazione dei terreni.

Se questo può far storcere il naso ai puristi rende però prestazioni estremamente adeguate all’astronomia amatoriale, specialmente se questa deve rispondere a due esigenze stringenti: economicità e leggerezza.

Il “Sonotube”, se opportunamente trattato, ha dimostrato di saper svolgere egregiamente la sua sua funzione di “tubo ottico” permettendo, nel caso di strumenti semplici come i newton di medio diametro (tra i 6 e i 10 pollici), di avere telescopi performanti ad una frazione di costo di quello imposto da intubazioni in metallo.

Probabilmente alcuni casi di maltrattamento come la lunga e continuativa esposizione all’umidità hanno dato problemi di durata ma un utilizzo “normale” del telescopio, esposto all’umidità relativa della notte e poi riposto in luoghi asciutti e protetti (così come dovrebbe sempre essere), consente lunga e duratura vita ai vecchi Meade vintage.

Le ottiche che equipaggiavano i riflettori statunitensi, pur con qualche svarione dovuto alla lavorazione in parte manuale dell’epoca, erano solitamente di ottimo livello tanto che venivano dichiarate con una precisione di lavorazione prossima ad 1/10 di lambda e sono non pochi i casi di astrofili che hanno tratto da questi strumenti prestazioni di altissimo livello, anche fotografiche.

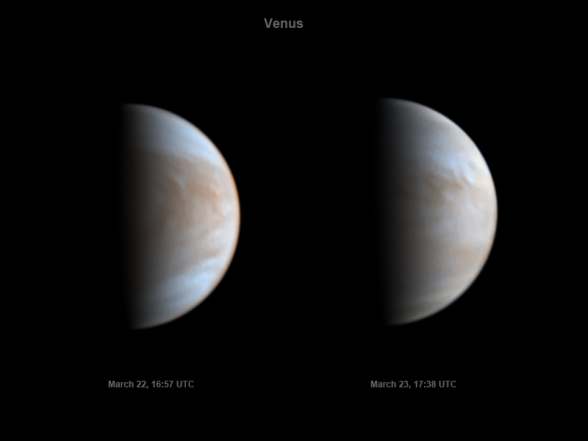

Se il grande Emil Kraaikamp mi permette di citarlo ad esempio consiglierei ai “detrattori” di questi newton di guardare le immagini che l’astrofilo olandese, famoso per la creazione del software Autostakkert, ha ottenuto con il suo Starfinder 10” nel corso degli anni. Le sue immagini di Venere in particolare sono ancora oggi di primissimo livello e superiori a quanto ottengono molti nostri compaesani chiacchieroni con strumenti più grandi e costosi.

Ne propongo una del 2012 qui sotto:

CONSIDERAZIONI PREVENTIVE

L’introduzione lusinghiera che ho dedicato agli Starfinder non deve essere considerata come un tributo alla loro perfezione, che non è sotto molti punti di vista, ma un invito a non sottovalutarne il progetto.

Indubbiamente gli Starfinder (e con loro i cugini DS, acronimo di Deep Space, coniugati nelle aperture da 25 e 40 cm.) mostrano il fianco ad ampie critiche su alcune scelte costruttive che, soprattutto nei diametri maggiori, ne penalizzano la costanza di prestazione.

Innanzitutto va detto che la cella dello specchio primario, realizzata in fusione e con una geometria che dire semplificata è poco, funzionava bene fino al 10 pollici e poi si arrendeva a pesi e dilatazioni della massa vetrosa che non era capace di controllare al meglio. Solo 3 punti di appoggio oggi appaiono ridicoli quando ogni esperto come si deve ci tempesta di calcoli per convincerci (in parte a ragione sia chiaro) che di supporti ne servono almeno 9 o ancora meglio 27. La pratica ci ha però insegnato che, almeno fino a certi diametri e con spessori tradizionali e vetri standard (35 millimetri circa con un Pyrex tradizionale sono, almeno fino a 20 cm., molto ben bilanciati e risulta difficile introdurre deformazioni importanti) si può vivere benissimo anche con soli 3 punti di appoggio e anche senza micrometri e compensatori di dilatazione.

Altro punto discutibile della progettazione Starfinder erano i focheggiatori di serie, in buona parte in materiale plastico e limitati al diametro massimo di 31,8 mm. con adattatore. Meade ne propose una versione di upgrade in metallo piuttosto ben realizzata anche se di stampo classico a pignone e cremagliera ma è indubbio che la versione “di serie” lasciasse un po’ a desiderare.

Infine, ma estremamente importante nell’era pre-goto, i cercatori forniti da 6x30 millimetri con braccio molto corto erano sicuramente molto scomodi nell’utilizzo tanto che in pochi li usavano preferendo puntare gli astri “traguardando” il tubo ottico.

Gli Starfinder prodotti a metà degli anni ’80, quando non sono stati bruciati, non sono finiti sotto uno schiacciasassi o trasportati a mare da qualche alluvione sono tutt’oggi operanti e funzionano, specialmente se i loro proprietari li hanno trattati con il dovuto rispetto.

Il “Sonotube” è ancora rigido, non si è sfaldato, e in alcuni casi nemmeno macchiato. Molti esemplari, come tanti newton ultra ventennali hanno visto ri-alluminati i loro specchi, sostituiti i focheggiatori con nuovi più adeguati, e rottamate le montature con moto sincrono a favore di più moderne e stabili go-to.

CARATTERISTICHE GENERALI

L’esemplare in mio possesso ha avuto un solo proprietario prima di me che lo ha acquistato nell’anno 2000 e da allora lo ha tenuto molto bene migliorandone il sistema di focheggiatura con un nuovo pezzo di tipo crayford a doppia velocità in grado di gestire oculari da 2 pollici.

Si presenta bene, sotto ogni punto di vista, e sembra aver trascorso anni felici, curato e ben tenuto tanto da apparire più giovane di quanto non sia e portando egregiamente i suoi 18 anni di prima maturità.

Il grande pregio degli Starfinder da 8 pollici, a mio modo di vedere la apertura più indicata per questo tipo di strumento, risiede nelle sue ottiche e nel dimensionamento generale della sua architettura. La focale di 1220 millimetri, per un rapporto focale di f6 circa, lo disegnano come un tutto fare planetario “ad hoc” a cui rende grande beneficio il dimensionamento risicato dello specchio secondario che limita l’ostruzione lineare a circa 0,19, valore molto promettente in campo planetario e per l’osservazione dei sistemi multipli.

A questo si contrappone però un campo di piena luce che funziona egregiamente con oculari da 31,8 millimetri ma che rende un poco superfluo, se non per moda, l’impiego di quelli da 2 pollici.

L’architettura a f6 tende a ridurre molto il coma e consente, almeno sulla carta, un contrasto alto a parità di lavorazione ottica.

Il tubo ottico ha dimensioni importanti (………………….) e pesa, compreso un oculare da 25 mm., il cercatore di serie e una coppia di anelli e barra a passo Losmandy, circa ………..

Sono valori che impongono l’impiego di montature di buona portata e sufficientemente precise negli accoppiamenti da non patire la lunga leva imposta dal tubo ottico.

Per i test di rito e l’utilizzo generale ho scelto una Ioptron CEM-60 sostenuta da un bel cavalletto il legno Geoptik serie Hercules.

Differentemente da quanto avviene solitamente ho scelto di vivere la “prima luce” del telescopio senza porre mano allo strumento, pur conscio di alcune migliorie da apportare in caso di responso positivo da parte delle ottiche.

STAR TEST

<< Nuova casella di testo >>

<< Nuova casella di testo >>

OSSERVANDO LA LUNA

<< Nuova casella di testo >>

<< Nuova casella di testo >>