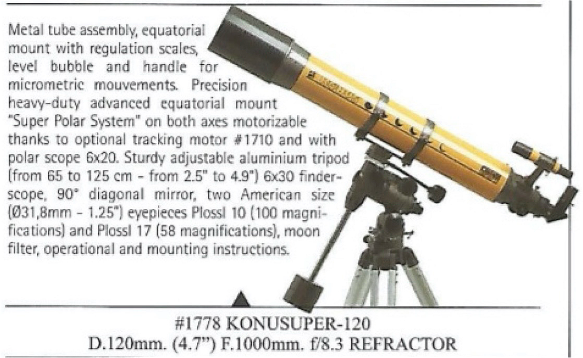

KONUSUPER 120/1000

Anno 2024 (gennaio-novembre)

INTRODUZIONE

Il marchio Konus è stato una importante realtà nel mondo dell’astrofilia moderna e, negli anni ’90, una presenza significativa sul mercato nostrano.

Fondata nel 1979, l’azienda veronese si è configurata in campo astronomico principalmente come “distributore” i cui prodotti, personalizzati per colori e accessori, venivano realizzati da altre aziende e poi assemblati o semplicemente rimarchiati a seconda del momento e della tipologia di strumento.

Conosciuta per la livrea giallo-arancione dei suoi tubi (anche se inizialmente erano di un bel azzurro “carta da zucchero” e meccanica Mizar e Tasco), Konus si è rivolta ad un segmento “entry level” o poco più del nostro mondo pur presentando strumenti interessanti e, il più delle volte, di buon livello soprattutto dal punto di vista ottico.

IL PERCHE' DELL'ACQUISTO

I rifrattori Konus acromatici, le cui lenti erano prodotte da Synta (e solo agli albori da marchi giapponesi), hanno riscosso un buon successo commerciale proprio nel corso degli anni ’90 con il famoso (e già oggetto di recensione su Dark Star) Centaur 102/900 e con i vari 120/1000 e 150/1200 (venduti anche come Antares e Ziel).

A differenza dei competitor, quando ero più giovane e “sciocco”, la serigrafia Konus non mi è mai molto piaciuta e la ritenevo “cheap” o adatta più che altro a quella utenza che doveva essere affascinata da disegni e scritte “roboanti”.

Con l’avanzare dell’età ho però cominciato a guardare i vecchi Konus con un misto di simpatia e ammirazione per la volontà di proporre colori “nuovi” e serigrafie ben riconoscibili.

L’inseguirsi delle fasi lunari nere su sfondo arancione e il duo che osserva in silohuette attraverso il telescopio, o anche i nomi atomici di “Konusuper”, “Electronic”, “Konusky”, hanno per me ora un fascino vintage e démodé cui fatico a resistere.

E’ principalmente per questo che mi sono messo alla ricerca di un Konus 120/1000, nomato Konusuper, che potesse essere sostituto, nelle escursioni con amici, dello Skywatcher 100 ED f9 con vetri in FPL-53.

Se qualcuno ritenesse questa una volontà bizzarra non avrei da obiettare, soprattutto nella moderna era che viviamo dove sembra che un telescopio non sia tale se non si fregia di vera o presunta apocromaticità.

In effetti, il mio attuale 100 ED, accettato un focheggiatore non eccelso, è capace di prestazioni di altissimo livello: aberrazione cromatica impercettibile (anche in fotografia), assenza di astigmatismo e sferocromatismo, capacità di spaziare dai bassissimi ingrandimenti ai 300x senza alcuna difficoltà.

Ciò che gli manca è solo un poco di capacità di raccolta di luce in più e la caratteristica tipica dei buoni acromatici di un tempo, ossia quella di fornire immagini sicuramente meno perfette ma con una “pastosità” e anche degli intrinsechi limiti che me li fanno amare nelle osservazioni visuali.

Un poco di cromatica residua, se il resto delle aberrazioni geometriche sono ben corrette, è “bella”. Si percepisce solamente su stelle di primissima grandezza, un poco sul bordo lunare e sulla colorazione di alcune ombre, e anche intorno ai pianeti maggiori (Giove in primis) ma la sua presenza non è molto fastidiosa e dona all’immagine un “non so ché di reale”.

Paradossalmente, nei giorni in cui mi sono messo alla ricerca dello strumento, ho trovato ben due offerte di “usati” dichiarati dai loro proprietari come perfettamente tenuti ma ben diversi per anno di produzione.

Il primo, con la ghiera frontale a sei viti, è una “prima serie” mentre il secondo, con la cella completa a "guscio", un modello successivo.

Alla ricerca di uno strumento che potesse avere un senso anche storico (nel suo piccolo ovviamente) ho optato per il primo annuncio, tra l’altro con un prezzo di acquisto in linea con il vero valore che il mercato dedica a questi strumenti (ossia assurdamente basso).

Nell'immagine un momento de "Sulle orme della Pantera Rosa", tributo all'indimenticabile Peter Sellers (che nella fattispecie era deceduto ben due anni prima dell'uscita cinematografica del film).

IL "1778" PRIMA SERIE

La “seconda serie”, che è identica agli attuali SkyWatcher 120/1000 (colore del tubo e focheggiatore a parte), è caratterizzata da una cella tradizionale (non collimabile) e da ottiche con un trattamento antiriflesso moderno, o quantomeno tipico dei primi anni del secolo in corso.

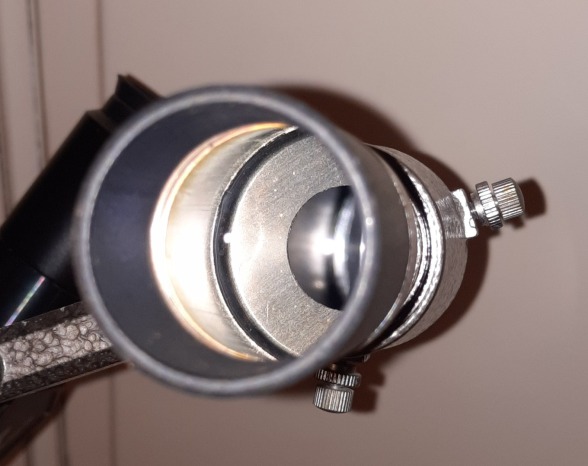

La “prima serie”, invece, ha solamente una “mezza cella” in cui sono inseriti crown e flint (separati dai canonici distanziali a “rettangolino” di alluminio) e tenuti in sede da una ghiera frontale in ABS nero (dello spessore di 6/7 millimetri) fissata con 6 viti radiali.

La “seconda serie” si avvale, in luogo dei tre distanziali, di un O-Ring in materiale plastico (che ha inoltre uno spessore superiore a quello dei distanziali singoli).

Entrambi gli strumenti sono infine dotati di un focheggiatore a pignone e cremagliera adatto ad ospitare oculari ed accessori del diametro di 2 pollici e un cercatore acromatico 6x30.

Diversi appaiono anche i trattamenti antiriflesso che, nel caso del “prima serie”, sembrano leggermente meno carichi e di colore verde.

Dotato di un bel paraluce in alluminio sufficientemente lungo e chiuso da un tappo a pressione in plastica con foro centrale, e di una coppia di anelli di semplice fattura, il Konusuper 120/1000 pesa circa 5,0 kg. ed è lungo 102 cm con il focheggiatore alla minima escursione.

I dati lo disegnano come un vero peso “piuma” o quasi e ne fanno un rifrattore piuttosto compatto e anche ben bilanciato in virtù del doppietto frontale non troppo grande e di una cella in alluminio piuttosto leggera. E’ possibile quindi installarlo con profitto su montature relativamente leggere e trasportabili purché dotate di un treppiedi robusto e alto almeno 110 cm.

DIAMETRO, FOCALE E ALTRE SPONTANEE CONSIDERAZIONI

La scelta del Konusuper 120 è stata ponderata e risponde ad alcune necessità che, dopo tanti anni di osservazione, ho fatto mie e che tali restano. La nostra digressione non ha infatti alcuna intenzione impositiva poiché ritengo che ognuno debba scegliere lo strumento che più gli aggrada, indipendentemente dalle mode o dalle prestazioni massime assolute che, sulla carta, questi sia in grado di offrire.

Dodici centimetri di lente rappresentano un diametro ottimale per moltissime osservazioni, sia in ambito planetario che in quello relativo al cielo profondo.

La differenza prestazionale, quanto a raccolta di luce e potere separatore, risultano significative rispetto ai classici 4 pollici e solo di poco inferiori (quantomeno all’atto pratico e dai nostri cieli) se confrontati con i 6 pollici.

Le dimensioni di un 120/1000 sono pressoché identiche a quelle del 102/1000, anche per peso, ma molto inferiori a quelle di un 150/1200 e ne fanno un compagno di osservazioni comodo e potente, soprattutto negli spostamenti alla ricerca di cieli poco inquinati.

Nella visione dei deboli ed elusivi oggetti del cielo profondo (e lo sono praticamente tutti), il guadagno offerto da 12 cm. contro 10 appare molte volte determinante nel fare la differenza tra il vedere ciò che si cerca o il semplice intuirne la presenza.

La maniacale ricerca della qualità ottica, intesa come grado di lavorazione, appare in questo ambito molto meno utile di quanto non lo sia in fotografia.

Pur possedendo quindi sia un 100 ED f9 che un prestigioso e raro Takahashi FC 100N (fluorite minerale con rapporto di apertura a F10), ma anche un fantastico 125 OWL apo con un valore di Strehl prossimo a 0.99, ho ritenuto che un modesto, leggero e onesto 120mm a f8.3 acromatico fosse, o potesse diventare, il compagno ideale per “zingarate” con gli amici.

PULIZIA E COLLIMAZIONE

Al suo arrivo il Konus 120 appariva ben tenuto benché appesantito dagli anni (quasi 30) e, ovviamente, pesantemente scollimato.

Prima di dedicarmi alla fondamentale sistemazione (per quanto nelle mie possibilità) dell’ottica mi sono concesso una mezza giornata per la pulizia e la fine sistemazione del tubo ottico.

Lo strumento è stato smontato completamente, il tubo pulito, sgrassato e poi lucidato a macchina in varie passate. I filetti sono stati disincrostati e poi ingrassati con un leggerissimo “velo”, il cercatore smontato e, in alcune sue parti metalliche (come fatto anche per i raccordi del focheggiatore, le viti e altro dello strumento principale) bollito e poi ripulito.

L’interno del paraluce è stato annerito ex novo e alcuni raccordi riverniciati con tinte a spruzzo elastiche.

Sopra: immagini del rifrattore al momento dell'arrivo.

Sotto: opere di sistemazione "estetica".

Foto sopra: bollitura degli elementi metallici e lucidatura finale (esito) del tubo ottico. Sotto: annerimento dell'interno del paraluce.

Dal punto di vista della collimazione il responso del REEGO, che già aveva indicato gravi problemi ottici e prima degli interventi di “cosmesi”, è stato impietoso con un evidente doppio centro ottico.

Accertata la corretta assialità del focheggiatore mi sono dedicato al doppietto frontale, nella speranza di trovare il modo di farlo funzionare adeguatamente.

L’obiettivo, un crown-flint con separatori in foglietti di alluminio, appare perfettamente inserito in una “mezza cella” con una tolleranza ottimale, ossia sufficiente a gestire dilatazioni termiche centesimali ma al tempo stesso ben dimensionata da non lasciare “ballare” le componenti ottiche.

Ho approfittato dello smontaggio per pulire tutte e quattro le superfici di vetro e per comprendere che in nessun modo avrei potuto, salvo inserire spessori in battuta di cella o ruotare tra loro gli elementi, collimare l’ottica.

Un poco abbattuto e deluso ho rimontato i componenti e operato una prova (che definisco “di ultima spiaggia”) che ha però risolto, almeno al responso del collimatore, la maggior parte dei problemi. La corsa del filetto tra tubo in alluminio e cella dell’obiettivo è mediamente lunga e impone circa sette giri completi o poco più per giungere a “fine battuta”. Quando la cella viene avvitata fino in fondo, anche senza essere forzata, tende infatti a subire una inclinazione impercettibile che si traduce però nella perdita del centraggio.

Non certo di quale fosse il punto migliore sono partito dalla fine e ho cominciato a svitare la cella controllando man mano il responso del REEGO. Nel farlo ho scoperto che, oltre il primo mezzo giro di allentamento esiste, per i tre giri successivi, un determinato punto in cui la figura generata dal REEGO appare prossima a come dovrebbe essere. Una non perfetta lavorazione dei filetti, che però non sembrano denunciare punti di frizione significativi, porta evidentemente inclinazioni non desiderabili al comparto ottico.

Ho segnato il punto migliore (posto a circa 2/3 di giro dalla “battuta”) e ho poi introdotto un nastro in teflon sottilissimo sul filetto del tubo ottico.

Rimontato correttamente lo strumento il responso del collimatore è rimasto invariato nel mostrare un centraggio delle ottiche quasi perfetto.

Sopra: le ottiche e l'interno del paraluce focheggiatore al termine dei lavori di restauro.

Sotto: il gruppo focheggiatore e la resa finale di pulizie e riverniciature

Nella foto sopra l'esito della puliza delle ottiche del cercatore, che erano in origine molto appannate e sporche. La pulizia è stata tale da farle quasi "scomparire" in trasparenza.

Nella immagine a lato il cercatore, una volta terminata l'opera di restauro, rimontato, collimato e pronto per l'utilizzo sul campo. La qualità delle sue ottiche si è dimostrata più che soddisfacente e il sistema di messa a fuoco (sulla ghiera frontale) fluido e ben regolabile.

Il responso finale, che è sempre quello che si ottiene sotto al cielo stellato, ha però dovuto attendere qualche giorno per via di condizioni meteo avverse e così ne ho approfittato per terminare le opere di finitura estetica del Konus e installarlo sulla montatura dedicata al suo utilizzo: la Vixen Sphinx SXW prima serie.

STAR TEST E PRESTAZIONI

La prima sera di test è avvenuta in un freddo inverno milanese, il giorno 11 gennaio del 2024, ed è iniziata alle ore 17:00 locali con il montaggio dello strumento all’aria aperta.

Venendo da una temperatura indoor di circa 10 gradi e avendo una temperatura esterna poco sopra ai 2 gradi centigradi ho atteso una ventina di minuti per la stabilizzazione termica mentre eseguivo le opere di stazionamento e centraggio della prima stella di riferimento con la montatura Vixen Sphinx SXW.

Con il treno ottico da 31,8 mm. (diagonale e oculare plossl standard da 32mm.), lo strumento appare quasi perfettamente bilanciato anche in posizione “centrale” rispetto alla montatura.

Inquadrata la fulgida Deneb, alta una quarantina di gradi sopra all’orizzonte, è però emersa immediatamente una serie di problemi ottici che si traducevano in un disco di intra ed extra focale dall'aspetto triangolare e anche incurvato oltre che scollinato di circa 1/3 rispetto al centro ideale.

Ho voluto attendere altri venti minuti, prima di mettere mano all’ottica, confidando che il problema potesse dipendere dalle dilatazioni termine della “mezza cella” in alluminio e della ghiera in APS di bloccaggio.

Nonostante il tempo trascorresse la situazione non è migliorata in modo visibile e così ho cominciato, memore delle esperienze ottenute al collimatore REEGO, a ruotare l’intera cella ottenendo però solamente di aumentare il problema, sintomo che l’orientamento iniziale era corretto e che il problema fosse quindi nella cella e sue componenti.

Avevo fissato con impegno la ghiera di tenuta e così ho cominciato a svitare leggermente le sei viti di “serraggio” ottenendo, man mano che procedevo, una lenta ma inequivocabile normalizzazione della geometria delle immagini di intra ed extra focale.

Dopo una serie di aggiustamenti, opera compiuta in pochi minuti, si è raggiunta la corretta focalizzazione e, pur mantenendo una tenuta adeguata del doppietto, le immagini di intra ed extra focale sono diventate rotonde con anelli concentrici, puliti e una bella simmetria tra le due posizioni opposte rispetto al fuoco.

Nella posizione di migliore focalizzazione l’immagine è apparsa molto buona con un disco di Airy ben disegnato e piccolo e un anello di diffrazione poco marcato, oltre ad un poco di luce diffusa dovuta alla non perfetta correzione cromatica.

I “baffi” triangolari e asimmetrici di inizio sessione erano completamente spariti e rimaneva solo una leggera miscollimazione (che ritengo rotazionale) tra crown e flint.

Ho eseguito quindi un nuovo star test sia su alcune stelle di Cassiopea che su Aldebaran, Capella, Polluce, e alcuni astri di magnitudine compresa tra la seconda e la terza.

In ogni frangente, con le rispettive dominanti cromatiche proprie degli astri inquadrati, l’immagine ha dato sempre i medesimi risultati anche dopo aver invertito la posizione del telescopio rispetto al meridiano locale, segno del corretto mantenimento delle posizioni reciproche di cella, ghiera ed elementi ottici.

Nell'immagine sopra: un amabile Steve Martin che ha saputo essere un Clouseau credibile nonostante l'ombra del suo interprete primo e originale.

Lo star test in luce bianca, eseguito sia a 100x con oculare plossl da 10mm. che ad ingrandimenti superiori fino ai 200x generati dall’oculare da 5mm., ha restituito sempre geometria corretta e assenza di aberrazione sferica (cosa che mi ha positivamente stupito). Il punto di fuoco ottimale, grazie anche ad un ottimo focheggiatore (difficile davvero desiderare di meglio pur nella sua semplicità), si raggiunge immediatamente e senza incertezze e lo “snap test” è stato inequivocabilmente superato.

Ovviamente resta una certa percentuale di luce diffusa, comunque molto più contenuta di quanto non mi attendessi a livello visuale, dovuta alla non perfetta apocromaticità del doppietto. Si nota quindi una dominante esterna rossa e anche bluastra a testimonianza di ottica centrata sul verde-giallo.

Passato in luce “monocromatica” verde con un filtro G (banda passante compresa tra i 500 e i 600 nm.), l’immagine diventa ovviamente “tagliente” e precisissima e lascia emergere meglio la leggera miscollimazione già citata. Il difetto è modesto e va “cercato” ma ad un purista lascia il desiderio di una correzione futura, se possibile.

Il test in luce verde conferma in compenso la buona correzione della sferica e assenza di “tensionamenti” o di errori zonali, dando ampia soddisfazione alle mie iniziali speranze di trovare un valido strumento per le “gite fuori porta”.

Rincuorato e baldanzoso ho rivolto attenzione al pianeta Giove che stava culminando proprio al termine delle prove. Il seeing della serata, in un periodo di continuo mal tempo, non era eccellente e ho potuto stimarlo in un valore prossimo ai 6/10.

Osservando il pianeta gassoso ho impiegato sia oculari a focale fissa che uno zoom particolarmente ben riuscito (già oggetto di articolo su Dark Star). I primi declinati nelle focali da 7, 6 e 5 millimetri e il secondo in un range compreso tra 21mm e 7.2mm.

Ai circa 48-50 ingrandimenti offerti dallo zoom a massima focale il quadretto offerto da Giove, dai suoi satelliti e da alcune stelle di contorno è stato piacevolissimo.

Il cielo Bortle 9 della mia postazione non consente di spingersi in profondità con la magnitudine percepibile su stelle e oggetti del cielo profondo ma Giove appariva ritagliato, senza alcuna luce spuria, su un fondo grigio-nerastro. Solo muovendo l’occhio per generare fenomeni di parallasse ho potuto notare l'emergere di tenui bordature luminose appena percettibili.

Salendo fino ai quasi 140x della regolazione a 7,2mm. l’immagine diventava bellissima ed estremamente ricca di dettagli, con notevoli particolari sulle bande sia equatoriali che tropicali e alcune striature sottili e leggere verso i poli. La GRM non era visibile e nemmeno era il momento del transito di ombre satellitari ma la pulizia di immagine, il bordo netto del pianeta e la percezione dei dischi satellitari è stata indice di una ottica che, pur lavorando al 95% delle sue potenzialità, sa fare molto bene.

Per aumentare gli ingrandimenti ho scelto un oculare LV Vixen da 6mm., per un potere risultante di circa 170x, che ha aggiunto ulteriore micro dettaglio all’immagine e che mi ha dato la sensazione di rappresentare “quasi” il limite oltre cui la cromatica non corretta comincia a farsi sentire “ammorbidendo” il contrasto dell’immagine.

A circa 200x (oculare LV 5mm.) ho avuto conferma di questa sensazione. I dettagli planetari, pur ancora ben visibili, assumevano una smerigliatura assente con i poteri inferiori e la luce diffusa sembrava aumentare. Al momento del test non avevo altri oculari di pari lunghezza focale e diverso schema da testare e così ho accettato che, almeno su Giove, pianeta difficile per i contrasti tenui, il migliore potere sfruttabile, anche in relazione alla turbolenza del momento, fosse quello di circa 170x.

Avendo le camere planetarie installate su altri strumenti non ho potuto impiegare il Konus per riprendere Giove ma, avendo avuto prova

tangibile delle sue prestazioni visuali, ho cercato in rete qualcosa che potesse essere di “riferimento” quanto a prestazioni di un 120/1000 acromatico messo ad operare in buone condizioni.

Ho trovato un bel lavoro di ALEXANDER, un utente di Astrobin, che nel 2017 ha pubblicato immagini degne di rilievo che riporto qui e che rimando, per l’animazione completa, alla pagina relativa di

Astrobin: https://www.astrobin.com/298222/?nc=all

L’immagine sopra è estratta dal video in GIF del link e poi da me “riscalata” e aggiustata al minimo. Lo strumento di acquisizione,

marchiato Skywatcher, monta le medesime ottiche del KonuSuper oggetto dell’articolo.

Navigando sul web è possibile trovare altri ottimi lavori eseguiti con questi strumenti a tangibile conferma che non serve spendere cifre folli per raggiungere risultati di rilievo ma piuttosto

impegno, dedizione, studio e sperimentazione.

Con Luna e altri pianeti assenti (Saturno teoricamente disponibile ma basso sull’orizzonte e nascosto dietro gli alberi del giardino) mi sono dedicato alle immagini stellari sia su componenti singole che sulla doppia Castore. In queste osservazioni ho trovato un reale limite solo nel seeing a disposizione e alla raccolta di luce dei 12 cm. del Konus.

Mi sono spinto senza eccessivi tentennamenti sino ai 250x circa generati da un ortoscopico da 4mm. E poi ai circa 310/315x permessi da un vecchio oculare “planetary” da 3,2mm.

L’immagine nell’otoscopico Takahashi MC appariva molto bella e pulita, “quasi tagliente” pur con un poco di luce diffusa che non toglieva nulla all’insieme.

Il “planetary” da oltre 300x esibiva invece la posizione del limite superiore. Complici l'opinabile qualità dell’oculare, una collimazione perfettibile, il seeing non eccezionale e, ovviamente, il limite cromatico dello strumento, devo dire che il test ha decretato come non consigliabile un simile potere. L’immagine restava corretta ma diventava un poco “flou” e appariva molto meno pulita rispetto a quella da 250 ingrandimenti con il Ortho MC Takahashi.

In sintesi, in una nottata di turbolenza discretamente contenuta, si può immaginare che un potere di 300x sia il limite oltre cui non conviene spingere il Konus 120/1000.

Con ogni strumento di questo diametro suggerisco comunque di non superare i 250x circa, anche e soprattutto per non diluire eccessivamente la luminosità del soggetto inquadrato.

Dopo essermi arrampicato sugli ingrandimenti ho provato la resa inversa del rifrattore con oculari (relativamente economici) come il plossl 32mm e barilotto da 1,25” e il TS WA 50mm. con diametro da 2 pollici.

Poco più di 30 ingrandimenti e 1,6 gradi campo il primo, 25x e oltre 2,1 gradi di campo reale sul secondo.

Il Plossl da 32mm. mi è andato subito “stretto” perché non riusciva a contenere l’intero ammasso delle Pleiadi mentre il 50mm. si è rivelato immediatamente sorprendente. Il suo FOV compreso tra i 52° e i 55° appariva interamente corretto, salvo una piccola distorsione poco percepibile a ridosso del diaframma di campo, e soprattutto privo della deformazione “stellare” di parallasse.

Pur presente, e con l'accortezza di tenere l'occhio alla giusta distanza, l’effetto tendeva solamente a far “scomparire” l’immagine ma non a deteriorarla prima che il “buio” intervenisse.

Al netto del cielo disponibile, biancastro e mancante di qualsivoglia profondità, ho trascorso una mezz’ora nella osservazione di alcuni oggetti famosi e facili del cielo profondo. Oltre alle già citate Pleiadi mi sono dedicato al doppio ammasso del Perseo, agli ammassi aperti M34 e alla triade dell’Auriga (M36, M37, M38), e infine al distinto M103 in Cassiopea.

Quanto avuto in cambio mi ha convinto della bontà del Konus 120 che, portato sotto cieli degni di questo nome, potrebbe consentire osservazioni visuali piacevolissime.

Tra i tanti soggetti inquadrati anche la splendida stella Procione (alpha canis minoris), usata per un ennesimo star test ma soprattutto osservata nel suo fulgido colore bianco/giallo che si staglia prepotente sul cielo grigio di fondo. Veramente bella l'immagine restituita a circa 37x con un campo piano e corretto di circa 1,4 gradi reali.

A inizio marzo 2024, dopo quasi un mese di pioggia ininterrotta o brutto tempo generico, ho avuto la possibilità di usare nuovamente il 120/1000 dopo aver ulteriormente migliorato la collimazione fino a raggiungere un livello oltre il quale, francamente, non si riesce ad andare con la mia strumentazione.

La sera, serena e accettabilmente trasparente grazie alle pioggie dei giorni precedenti, mi ha concesso un "testa a testa" con il fratello maggiore KONUSKY 150/1200 (oggetto di apecifico articolo in fase di preparazione).

Oltre a confermare la bontà e soddisfacente resa dei 12 cm. del Konusuper, il 5 pollici scarso si è cimentato nella visione di Wasat (sistema multiplo con componenti di magnitudine 3.55 e 8.18 di cromia gialla e gialla/arancione con separazione di 5,54" al momento dell'osservazione). Benché le cromie stellari non fossero correttamente discernibili sotto al cielo di Milano, la primaria appariva correttamente giallastra (grigia invece la secondaria per mancanza di "luce") e la separazione facile e con immagini decisamente buone dal punto di vista geometrico. Praticamente assente o non discernibile la cromatica residua.

Ho provato per l'occasione il nuovo oculare Svbony zoom 8-3mm. che si è distinto sia per facilità di utilizzo che per pulizia di immagine tanto da rendere usabile anche il potere maggiore prossimo a 330x.

Ho dedicato un poco di attenzione anche alla plaga stellare di Orione, puntando prima la sempre bella Alnitak (mag 1.88 e 3.70 e separazione angolare di 2,4"), che ha fatto bella mostra di sé con una separazione netta e pulita anche a oltre 300x, e poi la nebulosa M42 per cui ho testato sia un oculare Vixen LV da 30mm e 60° di campo apparente che il FlatField Tecnosky 27mm. con 53° di campo.

Nonostante il cielo chiaro di Milano la nebulosa è emersa in modo netto e pulito rivelandosi più piacevole nell'oculare da 27mm., sia per via dell'ingrandimento appena superiore sia per il campo perfettamente spianato benché ovviamente minore.

Le Pleiadi, infine, che non potevano mostrare nebulosità alcuna date le condizioni di illuminazione del cielo, hanno evidenziato colorazioni bianco-bluastre nette e una splendida puntiformità.

Tra i tanti soggetti inquadrati anche la splendida stella Procione (alpha canis minoris), usata per un ennesimo star test ma soprattutto osservata nel suo fulgido colore bianco/giallo che si staglia prepotente sul cielo grigio di fondo. Veramente bella l'immagine restituita a circa 37x con un campo piano e corretto di circa 1,4 gradi reali.

SULLA CROMATICA

La valutazione della cromatica residua di uno strumento, che sia acromatico o pseudo-apocromatico, è sempre dibattuta tra gli atrofili.

Bisognerebbe però, almeno in campo strettamente visuale, parlare di “cromatica percepita”.

Quella assoluta è infatti propria delle caratteristiche fisiche dell’obiettivo e non può essere cambiata senza modificare il percorso ottico, ma quella percepita dipende anche da altri fattori.

Se escludiamo la soggettività che è frutto di esperienza, acuità visiva, o sensibilità propria di ogni sistema “occhio-cervello”, e immaginiamo di porre queste variabili come una costante uguale per ogni osservatore possiamo facilmente comprendere che altri fattori possono influire su “quanta cromatica” un dato telescopio ci mostra.

Nell’articolo ho definito il residuo mostrato dal Konusuper 120/1000 come “modesto” ma questo è dovuto anche delle condizioni di contorno che accompagnano l’osservazione.

Sotto un cielo chiaro come quello tipico di una grande città, l’alone di luce spuria con dominante che il Konus ci mostra risulta limitato e ben contenuto perché il fondo cielo, che è luminoso, tende a diluirne la visibilità. Se il test venisse condotto sotto un cielo buio e ben trasparente come quello di alcune località montane, è certo che la cromatica percepita sarebbe superiore.

Anche il seeing influenza la sensazione che ne deriva. Condizioni di quiete atmosferica elevate portano ad una minore “esaltazione” del dato spurio così come un seeing pessimo tende ad aumentare la percezione del colore non a fuoco.

FOTOGRAFIA

Volutamente non ho eseguito fotografie del cielo profondo con il Konus 120 che è stato acquistato con scopi diversi. I test fotografici, che pur hanno la loro logica di essere, sono a mio modo di vedere oramai eccessivamente influenzati da fattori indipendenti dallo strumento di ripresa e inoltre, come ben ovvio, il nostro 5 pollici a f8.3 non è sicuramente il telescopio più indicato per chi voglia dedicarsi alla ripresa degli oggetti del cielo profondo con camere OSC.

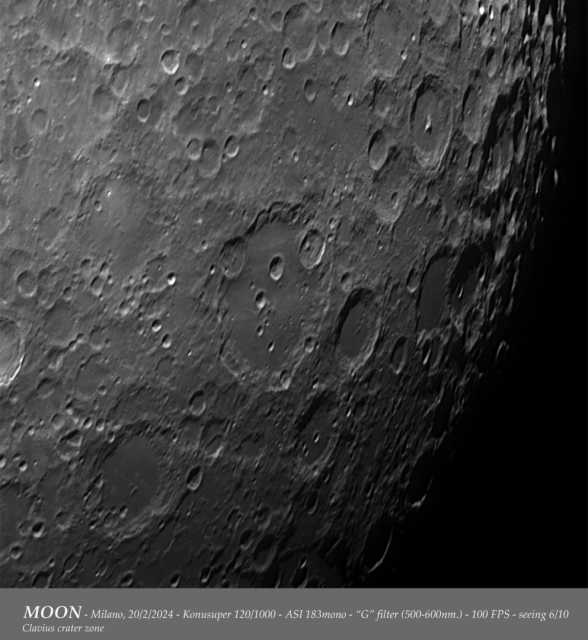

Se ci si limita però alla ripresa mono-banda in bianco e nero (ad esempio nel verde, o anche nel rosso visibile) dove l'aberrazione cromatica viene a ridursi drasticamente fino ad annullarsi, anche il vecchio acromatico Konus può diventare un accettabile compagno.

Parimenti, nell’immagine lunare e in accoppiamento ad un filtro selettivo (ad esempio un h-alpha da 35nm. o ancora meglio un continuum centrato sui 540nm.) il 120/1000 può sfruttare pienamente tutta la sua apertura e focale generando immagini di buon livello.

Le due immagini della Luna riprese (sopra e poi sotto) sono state effettuate in una sera di fine febbraio in condizioni non esaltanti (molta foschia, nuvole, inquinamento atmosferico elevatissimo). Ho impiegato una camera monocromatica ZWO ASI 183mm e un filtro "G" (banda passante tra i 500 e i 600nm.) scattatando un "close-up" con ROI da 800x800 pixel e una "full resolution". Ovviamente la visione qui è molto modesta e le immagini vanno valutate al link di Astrobin, possibilmente ingrandendo e usando la funzione "piena risoluzione" del sito.

Allego per completezza i link: https://www.astrobin.com/full/vzjfq9/0/ per la foto sopra e https://www.astrobin.com/uh9azj/ per quella a seguire (sotto).

Ritengo (se viste alla risoluzione corretta) le immagini essere interessanti e testimoni della possibilità di eseguire lavori più che decorosi anche con un "vecchio" e paradossalmente "bistrattato" (dal pubblico dei forum) rifrattore acromatico del secolo scorso di estrazione economica.

I "KONUSUPER" DI OGGI

“Rifrattori acromatici a due elementi, diametro di circa 5 pollici, lunghezza focale intorno al metro cercasi”.

Il mercato offre oggi alcuni strumenti di sicuro interesse, riusciti e performanti.

I più importanti e diffusi, e anche più validi, sono probabilmente lo Skywatcher 120/1000 (che è esattamente un Konusuper attualizzato) e il Bresser 127/1200.

A fronte di un costo simile, che oscilla tra i 400 e i 450 euro, il SW 120 offre un corpo più leggero, piccolo e compatto. Ottiche di buon livello e prestazioni che possono soddisfare i più senza alcun complesso di inferiorità.

Dall’altro canto il Bresser, che pesa 3 kg. in più, è molto più lungo e “massiccio” (ma anche dotato di un obiettivo un pochino più grande) ha dalla sua una robustezza unica, una livrea più bella, una maniglia e anelli di qualità superiori, e un focheggiatore meraviglioso (ben più valido e robusto di quello montato sul Evostar 120).

Se si dovesse scegliere solo in base alle prestazioni pure il Bresser avrebbe sicuramente la “palma” del migliore, in fatto di trasportabilità lo Skywatcher è invece da preferirsi. Del resto, per lavorare bene con il 127/1200 serve una EQ6, per il Evostar ci si può accontentare di una HEQ5.

E' il 1978 quando (foto sopra) esce "La vendetta della pantera rosa" dell'indimenticabile Blake Edward. Nella foto: BURT KWOUK, DYAN CANNON, e al centro PETER SELLERS.

I due rifrattori moderni sono migliori del “nostro” Konusuper? In termini assoluti ritengo giusto dire di sì. Gli anni non passano invano e le migliori specifiche costruttive dei telescopi moderni pesano sulla bilancia in termini di affidabilità.

Se però il Konus 120/1000 viene messo in condizioni di lavorare secondo le sue specifiche di progetto e la ottima lavorazione delle lenti, il divario si riduce a nulla nei confronti dello Skywatcher 120 anche a fronte del migliore focheggiatore che equipaggia il giallo strumento d’annata.

Il Bresser 127 resta a mio avviso un gradino più in alto ma paga dimensioni e pesi completamente diversi che lo rendono meno adatto all’uso itinerante e che impongono una montatura di portata superiore.

I “cloni” di questi best seller di ultima generazione (che si chiamino Explore Scientific, Meade o altri) non sono presi in considerazione in quanto identici per fattura, ottiche e assemblaggio.

QUALCHE NOTTE "BRAVA"

Non c’è mai un test soddisfacente come quello che sa

offrire una tranquilla notte in compagnia di un cielo quantomeno decente ma soprattutto di un amico che condivida con noi le chiacchiere, le impressioni, i racconti della vita, e anche il magico

rallentare del tempo che la assenza di impegni concede.

Accade sempre qualcosa capace di rendere non ideali le condizioni osservative: a volte solo nuvole impreviste, il vento dispettoso, il freddo o l’umidità, qualche problema elettrico o il mal di

schiena (che a vent’anni non sembrava esistere). Eppure il dono della condivisione supera la prestazione mancata e er questo il Konusuper ha la mia affezione: per il suo peso limitato, per la

facilità di impiego, per i suoi limiti che, pur presenti, appaiono alti nella mera osservazione visuale e sufficientemente lontani da non essere mai ostativi.

Marco Magon è un amico ideale per una zingarata in armonia. La sua paciosa serenità e gentilezza sono confortanti e il suo spirito quieto è balsamo al mio tormentato animo.

Non esiste, in sua compagnia, mai competizione perché le nostre rispettive conoscenze sono complementari e il rispetto della nostra amicizia è tacito e semplice.

La serata, che si è aperta con la compagnia di due splendidi cervi e altrettante volpi, è stata purtroppo avara per quanto riguarda il cielo a disposizione che ha concesso poco meno di un’ora di accettabile trasparenza per poi coprirsi di umidità e nuvole basse.

Nonostante il limitato tempo a disposizione ho potuto godere di una discreta osservazione dell’ammasso M13 che, pur un po’ basso e avvolto dalla foschia emergente dalla bassa pianura lacustre, ha palesato un nugolo di stelle risolte, deboli e appena ovattate, meglio percepibili nella loro reciproca separazione in visione distolta.

Arrampicandoci verso zone più alte di cielo mi sono soffermato sul doppio ammasso del Perseo che, con un oculare flat field da 27mm., si è lasciato ammirare in buona parte della sua bellezza.

La puntiformità stellare, davvero eccellente e priva di qualsiasi degradazione geometrica apprezzabile, ha permesso di cogliere distintamente la ampia gamma cromatica delle componenti maggiori ma soprattutto di “galleggiare” tra decine di minuscole stelline come capocchie di spillo.

Appena più in alto e tra le pieghe dell’abito di Cassiopea, M103, pur lontano dalle immagini fotografiche multicolor cui siamo abituati, ha permesso una visione rilassante della sua “freccia”. In queste osservazioni oltre alla notevole incisione esibita dal Konus 120 abbiamo potuto apprezzare anche una ampia correzione di campo che, nel caso dei circa 37 ingrandimenti e degli 1,35 gradi ottenibili con il Flat Field 27mm., permette di spingersi quasi a ridosso del field stop senza patire astigmatismo o curvatura significativa.

Ancora più bella, aumentando il contrasto tra i soggetti inquadrati e il fondo cielo, è stata l’immagine attraverso l’ortoscopico 18mm. Kasai ma anche quella fornita dal plossl Kenko da 17mm.

Con quest’ultimo (potere di quasi 60 ingrandimenti e campo di poco inferiore ad un grado), abbiamo indagato la pletora di finissime stelle che compongono l’ammasso aperto M52.

Benché il cielo chiaro e vieppiù opaco non consentisse un grande contrasto è stato possibile, soprattutto in visione distolta, cogliere moltissime componenti dell’ammasso in una nuvola di finissimi puntini.

Prima che le condizioni di velatura oscurassero completamente il cielo e chiudessero la serata abbiamo dedicato una decina di minuti al pianeta Saturno, quest’anno con il piano degli anelli estremamente chiuso e, forse per questo, ancor più affascinante.

Il NED 12 (100x grossomodo) è stato solo utile a “centrare” il pianeta che però, nonostante il basso potere, si è mostrato netto e contrastato con il satellite Titano vicino al disco planetario e una prima ben visibile banda pseudo equatoriale.

L’impiego dello Svbony SV 215 ha decretato la potenzialità dello strumento, che appare perfettamente collimato e che ha mantenuto l’allineamento nonostante il lungo viaggio.

La configurazione zoom con focale variabile da 3 a 8 mm e con un campo costante apparente di circa 56° permette di modificare facilmente il potere di osservazione e conferma, nella resa ottica, lo zoom Svbony come uno dei più interessanti oculari oggi in circolazione.

Sia con la ghiera impostata a 8mm, che salendo poi a 7 e 6mm (per finali 200x circa), l’immagine del pianeta è stata, nei tratti liberi dalle nuvole, estremamente gradevole e molto più contrastata di quanto ci si possa attendere da un acromatico a medio fuoco.

Al potere superiore gli anelli di Saturno mostravano un accenno di curvatura ma soprattutto un bordo nettissimo rispetto al cielo retrostante. Facile e non equamente densa la banda equatoriale mentre Titano ha assunto i contorni di un pallino perdendo quelli stellari che vestiva agli ingrandimenti inferiori.

Non c’è stato il tempo di salire di potere anche perché i pochi minuti che mi sono stati concessi li ho impiegati per esaminare la qualità di immagine più che indugiare in una osservazione planetaria ai fini di report.

In questo devo scusarmi con l’amico Marco al quale non ho lasciato molto spazio per godere del gigante inanellato.

Valutando molto positive le immagini stellari, e convincendomi sempre più di quanto un rifrattore da 12 o 13 cm. sia il compagno ideale per escursioni alla ricerca di cieli migliori di quelli da cui osserviamo solitamente, qualche sera dopo mi sono dedicato nuovamente a Saturno.

Dalla mia postazione milanese, da cui purtroppo godo solo di una piccola porzione dell’eclittica (quando oramai i pianeti hanno superato il meridiano e volgono verso il tramonto) ho montato il 120/1000 su una vecchia Celestron CG5 GT abbarbicata su una alta colonna in ferro.

Nonostante la stabilità sia inferiore rispetto a quanto consentito dalla Vixen Sphinx, la configurazione permette di osservare senza l’impiego di diagonali in puro spirito “secolo scorso” e di lasciare quindi la sola ottica a dettare legge. Serve maggiore dolcezza nel cercare il “fuoco” e compensare qualche vibrazione di troppo ma i risultati che si raggiungono talvolta ripagano con soddisfazioni inaspettate.

Ho dovuto ripetere l’osservazione per più di una sera in attesa di condizioni di turbolenza favorevoli ma poi, a inizio novembre 2024 mi è stata concessa una benevola finestra di stabilità.

Per una ventina di minuti ho goduto di quelle che dovrebbero essere le condizioni “standard” per dedicarsi all’osservazione planetaria, ossia valori sulla scala di Antoniadi compresi tra II e III.

Il 10 novembre 2024, al Tempo Locale delle 21:10 circa, da Milano ho goduto di una più che buona osservazione di Saturno.

L’oculare planetary da 5mm., con un potere risultante di circa 200x, mostra un Saturno passato al meridiano da poco più di una ventina di minuti, quindi in condizioni ottimali quanto ad elevazione sull’orizzonte. Gli anelli sono molto chiusi, nel 2025 li vedremo completamente di “taglio”, e il pianeta, anche per via del particolato atmosferico, appare piuttosto “giallo”.

Gli anelli si mostrano con una silhouette netta e contrastata e benché il 5mm non rappresenti l’oculare con il massimo potere sostenibile appare comunque quello in cui il compromesso tra ingrandimento e pulizia di immagine si rivela più vincente.

La divisione di Cassini risulta in queste condizioni ben visibile da entrambe le parti come una “unghiatura” di colore grigio-nero sulle cuspidi degli anelli, quasi una piccola falce di Luna. Si coglie anche un certo gradiente di luminosità nella parte degli anelli verso le anse interne (come se si intravedesse qualcosa dell’anello “C”). Ben netta l’ombra degli anelli (sottilissimi nella parte davanti al disco) proiettata sulle nuvole del pianeta e quasi tridimensionale, nera e pulita, l’ombra invece proiettata dal disco planetario sugli anelli retrostanti.

Sul disco spicca una banda tropicale che a tratti appare sdoppiata. L’effetto è dato non tanto dalla effettiva duplicità della banda ma dal suo contrasto lieve con il resto del disco e con la fascia più chiara e sottile immediatamente superiore. La zona polare, preceduta da una fascia con tenue gradiente luminoso, appare concentrata. Visibile anche la fascia chiara equatoriale a ridosso del passaggio degli anelli sul globo.

Al di sotto degli anelli, con osservazione al limite, emerge una qualche variazione di gradiente luminoso (probabilmente un accenno di banda).

Benché il mio 125 OWL sfoderi contrasto superiore e pulizia di immagine da primato non posso non constatare quanto, osservando Giove e Saturno, sia quasi “inutile” un costoso rifrattore apocromatico. Non se ne legga blasfemia: il OWL 125 in mio possesso esibisce una Sthrel da 0,984 e quindi risulta virtualmente perfetto, ma il Konusuper 120/1000 (che sicuramente esibisce altri “numeri” all’interferometro) riesce a dare moltissimo senza deludere.

Saturno è permissivo, vero, Giove un pochino meno ma comunque benevolo con i rifrattori. Sul rosso Marte le cose cambierebbero radicalmente ma stando sui due grandi giganti gassosi, ricchi di dettagli e morfologia, ciò che conta più della correzione cromatica eccelsa è una buona lavorazione ottica e un obiettivo collimato.

All’oculare del Konus 120/1000 si vede tanto, bene e i rimpianti non trovano spazio. Il margine visuale nei confronti di un pur ottimo 10 cm. è ben percepibile e se è pur vero che in alcuni tipi di osservazione il Takahashi FC100N sia più tagliente, perfetto e privo di qualsivoglia luce diffusa, è altrettanto vero che nell’osservazione del cielo profondo i 12 cm. del Konus (plebei fino al midollo) sanno farsi rispettare ed apprezzare e, in condizioni molto buone, si impongono senza che ci sia da stupirsene. Del resto il mio Bresser 127/1200, una volta ottimizzato e collimato in modo preciso, è in grado di “sbriciolare” qualsiasi 4 pollici esistente (senza alcun limite di spesa).

La vera differenza sta nella messa a punto dello strumento. Lo ripeto alla nausea ma si tratta di una verità che non consente appello. Il tallone d’Achille dei rifrattori commerciali è tutto nel loro assemblaggio approssimativo, nella economicità di alcune parti meccaniche (che tendono ad azzopparne le prestazioni finali), e poi nella scarsa perizia dei loro utilizzatori.

Una bella occasione per saggiare le possibilità del Konus 120/1000 nell’osservazione del cielo profondo si è palesata il 9 novembre 2024 (ossia la sera prima del report sopra citato. Teatro è stata la cima del Mottarone, luogo a me caro per ricordi di infanzia e raggiunto attraverso la splendida strada Borromea che da Stresa si inerpica fino ai circa 1400 metri della vetta tra il Cusio e lago Maggiore.

Lì mi sono riunito a Vincenzo che aveva per l’occasione portato un bidone elettrico marchiato Tesla e un dobson da 42 cm., “energumeni” sformati al cospetto della freccia argento giapponese di inzio anni ’90 e del Takahashi FS-78.

MIKU, una Honda CRX finemente restaurata, aveva cantato ben oltre i limiti sulla strada Borromea e si era poi affacciata, al tramonto, strizzando gli occhi al Monte Rosa. Nel bagagliaio una Vixen Sphinx, un superbo FS-78 Takahashi e anche il “nostro” Konus 120/1000.

Così l’italiano alla Toto Cutugno se la è dovuta vedere in contemporanea con Golia e con un perfetto e affilatissimo rifrattore alla fluorite.

L’alternarsi dei tre strumenti è stato interessante ed emozionante e sebbene il 42 cm. a specchio di Vincenzo mostrasse un guadagno luminoso esaltante su qualsiasi soggetto è altrettanto vero che la sua focalizzazione, molto incerta e ben lontana da quella dei due rifrattori, non gli ha permesso di avere la meglio né su stelle doppie né su Luna e pianeti (con forse la sola eccezione di Giove in cui i festoni equatoriali emergevano con schiacciante superiorità nel 42 cm.)

In ogni strumento, nonostante la Luna al primo quarto, abbiamo potuto godere della cometa a Tsuchinshan-Atlas che non solo mostrava un nucleo molto compatto nonostante il passaggio al perielio ma anche una netta visione della coda e dell’alone intorno al nucleo con un andamento a “V” più o meno luminoso a seconda del diametro dello strumento.

In tutti e tre era ben visibile anche M76, un doppio rettangolino sfumato disallineato che acquisiva densità man mano che si passava dagli 8 cm. del Takahashi ai 12 del giallo Konus fino ai 42 del gigante di legno.

Ogni ammasso aperto ha avuto il suo modo di mostrare le componenti che lo segnano. Tra tutti ho eseguito un interessante test comparativo usando M103 come soggetto di confronto. E’ stato bello notare come, in ogni strumento fossero visibili quasi lo stesso numero di stelle ma come queste emergessero in modo diverso dal fondo cielo. Il dobson da 42 cm. offriva una immagine “piatta” e immediata: stelle luminose, colorate e tutte visibili alla prima occhiata e in visione diretta. Il FS-78, al contrario, appare appena posto l’occhio all’oculare così deludente da impensierire. Serve invero un attimo e l’occhio coglie immediatamente però una densità di colore che risulta più concentrata perché se è vero che la luce è molta meno è altrettanto vero che l’immagine stellare è così fine da apparire di diametro pari a 1/5 rispetto a quella offerta dal grosso newton.

Per estrarre dall’interno dell’ammasso tutte le stelle luminose e facili se viste con il dobson serve qui usare la visione distolta. L’ammasso diventa tridimensionale e il cervello finalmente coglie tutte le piccole e flebili capocchie di spillo. Il Konus 120 sta, quasi, nel mezzo tra i due.

Forse un rifrattore da 18 cm. sarebbe il massimo ma già la visione offerta dal 120/1000 sembra essere “agreable”. Possiede quasi la pulizia del Takahashi (ci si avvicina tantissimo) ma con molta più luce percepibile che rende gli oggetti del cielo più “pastosi”, pieni e visibili.

Non compete ovviamente con i 42 cm. dello strumento di Vincenzo ma la differenza appare molto meno marcata di quanto non ci si potrebbe aspettare.

Quanto riportata è espandibile alla maggior parte degli altri oggetti del cielo profondo osservati (da M71 a M31, dagli ammassi NGC in Cassiopea a quelli nel Perseo).

Curioso, utile e piacevole in test effettuato anche sulla coppia di galassie M81 e M82. Basse sull’orizzonte brumoso dei laghi, in condizioni di visibilità assolutamente non ottime, sono state comunque molto belle attraverso il grosso newton ma apprezzabili anche nel 8 e nel 12 cm. con una ovvia preferenza al secondo.

Chiaramente le nodosità centrali di M82 si sono colte solamente nel Konus e a fatica mentre apparivano ben più marcate nel dobson.

CONCLUSIONI

All’epoca della sua commercializzazione il Konusuper costava, completo di montatura equatoriale “copiata” dalle Vixen del decennio precedente, oltre 1.600.000 lire, una cifra non proprio “entry level” ma sicuramente commisurata alla globale qualità dello strumento.

Il focheggiatore è un esempio di come un semplice pignone e cremagliera, se realizzato con le giuste tolleranze, possa essere quanto di meglio desiderabile in fatto di estrazione, fluidità, robustezza e assenza di basculamenti o slittamenti.

Riflettendo talune disastrose prestazioni dei crayford moderni viene da domandarsi in nome di cosa (moda a parte) il mercato si sia orientato sulle schifezze che equipaggiano la maggior parte dei rifrattori in mano agli astrofili.

Le prestazioni di un Konus 120 debitamente collimato appaiono di tutto rispetto e possono essere sufficienti, anche in campo planetario, a togliersi la soddisfazione di “avere più di un classico 4 pollici”.

Il guadagno luminoso rispetto anche a ottimi apocromatici da 10 cm. è apprezzabile nella visione degli oggetti del cielo profondo e la costruzione spartana ma solida non fanno rimpiangere soluzioni ricercate se è la "sostanza" ciò che perseguiamo.

Infine, il peso contenuto e il bilanciamento del tubo lo rendono adatto ad essere impiegato su montature non eccessivamente costose semplificando molto la vita dell’astrofilo itinerante.

Che dire, in tema di tributi, di Jan Reno nei panni di un moderno e scettico (ma non ridicolo) Ponton? Perché, diciamocelo, Reno è uno che non avrebbe potuto prendersi in giro troppo, del resto ammazza anche sparando con la mano sinistra... (per i cultori: "L'immortale").