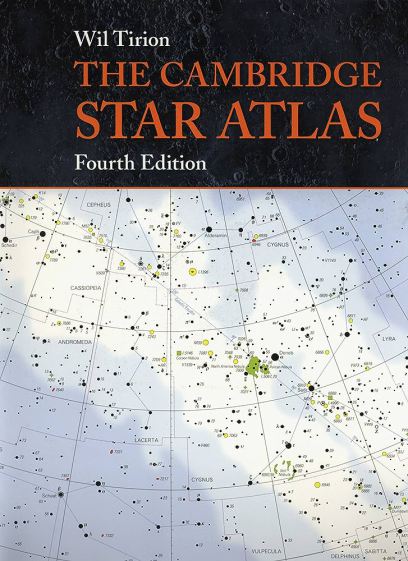

THE CAMBRIDGE STAR ATLAS

Quarta edizione

Anno 2023

INTRODUZIONE

E’ indubbio che nell’era di Internet e con tutto quanto è possibile raggiungere attraverso il web molti si siano assuefatti a quelle

terrificanti droghe multicolori che sono gli atlanti stellari digitali.

Non voglio e non ritengo opportuna alcuna crociata contro la modernità. Io stesso utilizzo sovente alcune carte stellari digitali per la individuazione di effemeridi precise ma... beh... una parte

intima di me non considera più questo il gioco dell’Astronomia.

Si trascorre tanto tempo davanti ai monitor (grandi o piccoli), nello stesso momento in cui i pensieri si traducono nelle parole che uso ho davanti agli occhi un benedetto monitor bianco, e quindi,

almeno durante qualche sera ossarvativa, rinunciare al luccichio piatto può fare solo bene.

E poi, nulla appaga come sfiorare con la punta del dito la pagina di un buon atlante alla ricerca dell’oggetto o del campo stellare che ci interessa.

UN PO' DI TUTTO, DI TUTTO UN PO'

Tra i tanti atlanti stellari, cataloghi e mappe cartacee nella mia libreria di astronomo dilettante, questa opera di Wil Tirion, giunta

alla quarta edizione, è e resta una ottima compagna, specialmente se lo strumento che la accompagna non ha diametro eccessivo.

Analizzando il cartaceo si può dire che è in formato poco più grande del A4, rilegato a spirale (e quindi relativamente robusto ma non a prova di maltrattamento) e conta 90 pagine oltre alle

copertine di apertura e chiusura.

Le pagine sono lievemente plastificate, o meglio sarebbe dire che la carta è trattata in modo efficace per resistere a notti non umide, e l’impaginazione e l’aspetto grafico è estremamente

piacevole.

Se dovessimo sintetizzare in un solo atlante, che non sia enciclopedico, le necessità degli astrofili itineranti potremmo anche ottenere un’opera molto simile a quella che ora ho tra le mani.

E’ presente una bella ed esaustiva sezione dedicata alla mappatura e osservazione della Luna, un’altra che mappa la volta celeste e le evoluzioni del cielo visibile nel corso delle stagioni. A questo

si aggiunge un paragrafo dedicato agli oggetti Messier, elencati con le principali caratteristiche e carte a largo e medio campo per l’inquadramento e il posizionamento degli oggetti sulla sfera

celeste.

Una sezione è dedicata alla nomenclatura stellare, alle abbreviazioni dei cataloghi più usati e diffusi, e alcune appendici elencano le stelle più luminose, le variabili, e anche alcuni spunti

riguardanti i sistemi multipli.

Il “corpus domini”, che occupa poco meno di due terzi del libro, è ovviamente dedicato alle carte stellari e agli oggetti principali, elencati e individuati per tipologia e caratteristica, in esse

contenuti.

Il tratto grafico è molto pulito e leggibile e la definizione generale appare convincente tanto da rendere le carte riposanti nella loro consultazione.

Pur da astrofilo di adeguata esperienza, abituato ad atlanti specifici e molto più dettagliati, incontro nel Cambridge Star Atlas un amico piacevole e utile a cui si possono muovere poche

critiche.

Il costo di acquisto infine, compreso tra i 33 e i 40 euro circa a seconda del fornitore e della piattaforma, appare corretto e congruo alla qualità di stampa.

A seguire allego una serie di immagini che esemplificano le principali sezioni e sotto-sezioni dell’opera e che, nel caso delle carte stellari, hanno il compito di offrire una idea del tratto grafico.

USO SUL CAMPO E VALUTAZIONI

Un atlante, per essere correttamente valutato, deve essere usato “sul campo” e sfogliato alla luce rossa delle torce da testa così da porre in evidenza riflessi indesiderati, grado di leggibilità in condizioni di illuminazione particolare, facilità di “gestione” e ricerca delle zone di interesse.

In prima istanza ho voluto valutare l’adeguatezza di supporto in caso di osservazione lunare.

In questo campo il Cambridge Star Atlas appare adeguato ad un inquadramento generale delle maggiori formazioni lunari, dei suoi mari, e risulta comodo per orientarsi, anche da inesperti, sulla

superficie selenica.

Non è però un atlante lunare e quindi le indicazioni raggiungibili attraverso le sue carte sono modeste e inadeguate all’osservatore con interessi specifici che deve rivolgersi alle complicate e ben

poco amichevoli carte del Rukl.

Maggiore interesse suscita in me l’operatività osservando il cielo profondo. In questo campo il “Cambridge” funziona decisamente meglio

anche se, in caso di presbiopia, si è costretti all’impiego di occhiali specifici per evitare di allontanarsi eccessivamente dai fogli e non poter più distinguere numeri, sigle e oggetti (che la

scala delle cartine impone piuttosto piccoli).

La scelta degli oggetti rappresentati e la “soglia” di visibilità rappresenta sempre un limite importante agli atlanti generalisti che vedono gli autori combattuti nella scelta di cosa

rappresentare.

In effetti, alche il Cambridge non sfugge a una certa estemporaneità in questo senso.

Sono segnate decine, o centinaia, di galassie (molte delle quali non visibili, o quantomeno non in modo utile a strumenti di diametro inferiore ai 20 cm.) e vengono invece tralasciati alcuni ammassi

aperti che invece danno qualche soddisfazione in strumenti medio piccoli.

La maggior parte degli astrofili non ha mai osservato nemmeno il 10% di quanto riportato dall’atlante, è un dato di fatto incontrovertibile e disarmante, ciononostante alcuni appunti mi sento di

muoverli.

Sono valutazioni personali e neppure del tutto sostenibili vista la oggettiva difficoltà della scelta e la vocazione generale dell’opera che, comunque, è in grado di soddisfare i più.

UN CONSIGLIO

La scala di disegno è sicuramente il solo vero “handicap” dell’atlante che paga pegno alla scelta di proporre cartine stellari a copertura

di ampie zone di cielo. ma anche al desiderio di fornire molte informazioni collaterali (come i numerosi script e tabelle presenti in font microscopico). E’ quindi consigliabile dotarsi di una bella

lente di ingrandimento, possibilmente grande e con fattore moltiplicativo basso e alto controllo delle deformazioni.

Così organizzati, e con una bella torcia rossa sulla fronte, l’impiego dell’atlante diventa estremamente piacevole ed è possibile giungere a sfruttarlo nel migliore dei modi.

CONCLUSIONI

La scala di disegno è sicuramente il solo vero “handicap” dell’atlante che paga pegno alla scelta di proporre cartine stellari a copertura

di ampie zone di cielo. ma anche al desiderio di fornire molte informazioni collaterali (come i numerosi script e tabelle presenti in font microscopico). E’ quindi consigliabile dotarsi di una bella

lente di ingrandimento, possibilmente grande e con fattore moltiplicativo basso e alto controllo delle deformazioni.

Così organizzati, e con una bella torcia rossa sulla fronte, l’impiego dell’atlante diventa estremamente piacevole ed è possibile giungere a sfruttarlo nel migliore dei modi.